イベント報告

【イベント報告】パレスチナ・ガザ地区:活動報告会──いとうせいこうさん、帰国した日本人スタッフが語る紛争激化の“前”と“今”

2025年10月10日

パレスチナ・ガザ地区で紛争が激化してから2年。 現地の状況が悪化の一途をたどる中、国境なき医師団(MSF)は10月3日、ガザ地区から帰ってきた日本人の海外派遣スタッフらによる活動報告会をカタログハウス(東京都渋谷区)のセミナーホールで開催しました。

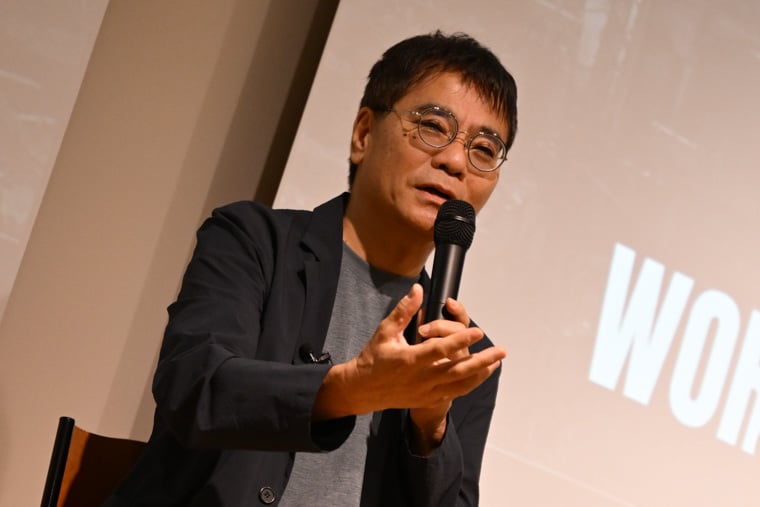

会場では、2019年にガザ地区を訪れた作家・クリエイターのいとうせいこうさんをゲストに迎え、MSF看護師の中池ともみ、MSFロジスティシャンの松田隆行の3人が、現地で実際に目撃、経験したことや、医療・人道援助の現場で感じた思いを語り合いました。

一般参加の約130人が来場。ガザの現実を知り、日本にいる私たちにいま何ができるのか、共に考える時間となりました。

会場では、2019年にガザ地区を訪れた作家・クリエイターのいとうせいこうさんをゲストに迎え、MSF看護師の中池ともみ、MSFロジスティシャンの松田隆行の3人が、現地で実際に目撃、経験したことや、医療・人道援助の現場で感じた思いを語り合いました。

一般参加の約130人が来場。ガザの現実を知り、日本にいる私たちにいま何ができるのか、共に考える時間となりました。

ガザの現状──94%の医療施設が機能停止

報告会では、まずガザ地区を巡るこの2年間の人道状況を、MSF日本広報部ディレクターの舘俊平が説明しました。

ガザ地区では2年間でおよそ6万5000人以上が命を落とし、うち約2万人は子どもです。舘は「物資の搬入も意図的に遮断され、燃料や食料、水など、生活に欠かせない物資を搬入することが極めて難しい状況となっています」と報告しました。

さらに、ガザ地区の医療機関の約94%が破壊されており、完全に機能している病院は一つもありません。病院のベッドは常に満床で、患者さんは廊下で寝ざるを得ない状況が続いています。現地の医師は「通常は清潔が保たれているはずの病院が、いまはドアを開けるとむせ返るような血の臭いで満ちている」と証言しています。

ガザ地区では2年間でおよそ6万5000人以上が命を落とし、うち約2万人は子どもです。舘は「物資の搬入も意図的に遮断され、燃料や食料、水など、生活に欠かせない物資を搬入することが極めて難しい状況となっています」と報告しました。

さらに、ガザ地区の医療機関の約94%が破壊されており、完全に機能している病院は一つもありません。病院のベッドは常に満床で、患者さんは廊下で寝ざるを得ない状況が続いています。現地の医師は「通常は清潔が保たれているはずの病院が、いまはドアを開けるとむせ返るような血の臭いで満ちている」と証言しています。

こうした厳しい環境でも、MSFが国際スタッフ約40人、現地スタッフ1000人超の体制で活動を続けていることも紹介。日本からもこの2年で計13人のスタッフが派遣されています。

最近では、9月26日に北部のガザ市で攻撃が激化しました。

舘は「医療施設の周囲を戦車が取り囲むなど、安全が確保できない状況となったため、ガザ市での活動は一時的に停止しています。一方で、南部、中部では活動を継続しており、北部でも一部の地元保健省の医療施設を支援しています」と現在のMSFの活動について説明しました。

後ろから脚を撃たれた人びと──いとうさんが見た6年前のガザ

続いて、いとうさんが、MSFの活動を中心に取材するため2019年11月にガザを訪れたときに見た現地の様子を語りました。

いとうさんの訪問時、ガザ地区には脚を金属で創外固定したり、ギプスを着けたりしている患者が多くいました。

前年の2018年はイスラエル建国70年に当たり、米国がイスラエル大使館のエルサレム移転を発表した年でもありました。パレスチナ難民の帰還などを求める抗議デモが激しくなる中、人びとはイスラエル軍によって背後から脚を撃たれていたのです。

いとうさんの訪問時、ガザ地区には脚を金属で創外固定したり、ギプスを着けたりしている患者が多くいました。

前年の2018年はイスラエル建国70年に当たり、米国がイスラエル大使館のエルサレム移転を発表した年でもありました。パレスチナ難民の帰還などを求める抗議デモが激しくなる中、人びとはイスラエル軍によって背後から脚を撃たれていたのです。

患者から話を聞いたいとうさんは、スクリーンに映った当時の写真を指しながら、「銃弾によって骨も筋肉も傷つき、治療には相当な時間がかかっていました。ご覧の通り、右脚が木の幹のように膨れ上がった人もいました。リハビリをするのも大変で、必要な全員が受けられるわけでもありませんでした 」と振り返りました。

その上で、背後から狙撃されたことについて「ガザの人びとの側から暴力を振るうのではなく、逃げるなどして背を向けた状態でけがをしていたということ。イスラエルは当時から『目立たない戦争』『緩やかな戦争』をしていたのだと思います」との見解を示しました。

その数年後、現地では攻撃が激化し、いとうさんが訪れたMSFの施設も攻撃の対象となりました。いとうさんは建物などが壊される前と後の写真を比べながら、「MSFはどの施設にも『ここでは武器を持ち込まない』『どの勢力も関係なく人命を救う』というメッセージを掲げています。それでも爆撃するのは、もはや“悪意”によるものとしか考えられません」と強調しました。

最後に、現地で出会ったMSFの男性ドライバーとのエピソードにも触れました。

そのドライバーはヤセルという名で、5人の子どもがいました。よく子どもたちから「なぜ私たちはいつも爆弾で攻撃されるの?」と聞かれるものの、「自分には答えられなかった、なぜなら(攻撃を受ける)理由なんてないんだから」と答えに窮していたそうです。

いとうさんは「ヤセルに『日本に帰ったら、私たちがここで生きていることを伝えてほしい。知られていないことが一番つらい』と求められました」と2人で交わした約束に言及。帰国後、彼を題材にした詩を書き、音楽イベントなどで披露することで、ガザを巡る状況について社会に発信していると明かしました。

「いっそ爆弾で死ねたら」──看護師・中池が語るガザの極限状態

次に、2025年1月下旬~3月下旬の約8週間、ガザ地区で活動した中池がマイクを握りました。

中池は150人以上の看護師らスタッフを統括するマネジャーの立場でした。現地に到着したのは、一時的な停戦が発効されてから約10日後。街は建物のほとんどが崩れ落ち、立っている建物も真っ黒に焦げていたといいます。

中池は150人以上の看護師らスタッフを統括するマネジャーの立場でした。現地に到着したのは、一時的な停戦が発効されてから約10日後。街は建物のほとんどが崩れ落ち、立っている建物も真っ黒に焦げていたといいます。

その後、3月18日に停戦が崩壊。未明に宿舎にいた中池は、夜通し続いた爆撃の中で「身の危険を感じながらも、病院で働くスタッフや患者さんの安否が心配でたまりませんでした」と吐露しました。

翌朝、病院に向かうと、予想に反して患者数は少なかったといいます。その理由について、現地スタッフからは「病院に搬送された時点で、すでに息を引き取っている方が多かったから」と説明を受けました。

活動中は、あまりの極限状態に「いっそのこと、大きな爆弾が落ちて一瞬で死ねたらいいのに」と口にする現地スタッフもいました。一方で、周辺で爆撃が続く中、看護師になるため勉強を続ける洗濯係のスタッフもいて、「頭が下がる思いでした」と振り返りました。

帰国した3月下旬、日本では桜が満開の時期でした。そのきれいな光景を見るうちに、安全な日本に戻ってきた自分と、まだ危険なガザに残っている現地スタッフを対比して「私は仲間を見捨ててきてしまったんだ」という罪悪感に駆られたといいます。

中池は「いまはMSFなどの人道援助団体の存在が、現地の数少ない希望になっていると感じました。一刻も早い停戦、そしてガザの人びとが心身ともに平和に暮らせる日常が戻ることを願っています」と力を込めました。

2年で荒れ果てた街、やせ細った仲間──ロジスティシャン・松田が伝えるガザの変貌

松田は、2025年7月上旬~8月下旬の約7週間、ガザ地区で活動しました。

ロジスティックチームのリーダーとして約100人の現地スタッフを統括し、医療施設のメンテナンスや物資調達、水の供給、安全管理などを担いました。

松田のガザへの派遣は今回が2回目。前回は紛争が激化する前の2023年2~7月に活動しました。現地に着いた際の印象について、記憶に残っていた2年前のガザの光景と比べて「まったく別の地域に来てしまったような感覚でした」と振り返ります。

ロジスティックチームのリーダーとして約100人の現地スタッフを統括し、医療施設のメンテナンスや物資調達、水の供給、安全管理などを担いました。

松田のガザへの派遣は今回が2回目。前回は紛争が激化する前の2023年2~7月に活動しました。現地に着いた際の印象について、記憶に残っていた2年前のガザの光景と比べて「まったく別の地域に来てしまったような感覚でした」と振り返ります。

街中では、建物がほとんど破壊され、ビニールシートで周りを囲っただけの簡易なテントがひしめき合っていました。2年ぶりに再会した現地スタッフは痩せこけ、疲弊しきっていたといいます。活動中は数キロ圏内で空爆が起きるたびに、その衝撃で事務所や家の窓が「ガタガタガタ」と激しく揺れました。

現地では、米国とイスラエルによる「ガザ人道財団(GHF)」の食料配給所に物資を受け取りに行った人が、逆に銃で撃たれて搬送されてくるという状況も。「患者は5~15歳の子どもも少なくありませんでした。これは『人道援助』とは呼べないと思いました」と言い切りました。

松田はこれまで、ウクライナ、イエメン、エチオピアなど数々の紛争地で活動してきましたが、「今回、ガザで起きている状況は他とは違うと思います。一般市民がこれほどの被害を受けているのは、私も初めて目にした光景です」と受けた衝撃の大きさを口にしました。

その上で、「私がいた地区を含め、ガザの全域、住民全体に破壊が及んでいます。人びとは本当に疲弊しきっていて、私も1分1秒でも早い停戦を心から望んでいます」と訴えました。

ジェノサイドを止められるのは世界の指導者だけ

最後に、MSFによる社会へのメッセージが舘によって紹介されました。

MSFは現在、世界各地の事務局と声を合わせて「医師にジェノサイドは止められない。止められるのは世界の指導者だけだ」というスローガンを掲げています。併せて、指導者に対して八つの具体的な行動を求めており、一つずつ読み上げられました。

MSFは現在、世界各地の事務局と声を合わせて「医師にジェノサイドは止められない。止められるのは世界の指導者だけだ」というスローガンを掲げています。併せて、指導者に対して八つの具体的な行動を求めており、一つずつ読み上げられました。

また、舘はMSFが「ジェノサイド(集団殺害)」という言葉を使い始めた経緯についても言及。MSFはこれまで、法的な判断を伴うこの言葉の使用を慎重に避けてきましたが、2年にわたる暴力や集団殺害を現場で目の当たりにする中で、「もはや言葉を使うかどうかにこだわっている状況ではないと判断した」と説明しました。

舘は「医療チームがどれほど努力しても、この惨状を止めることはできません。止められるのは、紛争当事者であるイスラエルやハマス、そして影響力を持つ各国の指導者たちです」と述べ、MSFが今後も世界の指導者に行動を促す姿勢を明確にしました。

登壇者プロフィール

いとうせいこう(作家・クリエイター)

1961年、東京都生まれ。編集者を経て、作家、クリエイターとして、活字・映像・音楽・舞台など多方面で活躍。2016年以降、アジアやアフリカ、中東などのMSF活動地を多数訪れ、多くのスタッフや患者に話を聞き、捉えた現実や抱いた思いを著書やイベントなどで発信し続けている。2019年11月には中東パレスチナとヨルダンを訪れ、同地で活動するMSFを取材した。

『「国境なき医師団」を見に行く(講談社2017年)』、『「国境なき医師団」になろう!(講談社現代新書2019年)』、『ガザ、西岸地区、アンマン「国境なき医師団」を見に行く(講談社2021年)』『「国境なき医師団」をそれでも見に行く 戦争とバングラデシュ編(講談社 2025年)』

『「国境なき医師団」を見に行く(講談社2017年)』、『「国境なき医師団」になろう!(講談社現代新書2019年)』、『ガザ、西岸地区、アンマン「国境なき医師団」を見に行く(講談社2021年)』『「国境なき医師団」をそれでも見に行く 戦争とバングラデシュ編(講談社 2025年)』

中池ともみ(MSF看護師)

鹿児島県出身。鹿児島市の看護学校を卒業後、国内の病院に勤務。2015年からMSFに参加し、これまでに南スーダンやイエメン、イラクなどで活動。2025年1~3月にパレスチナ・ガザ地区で活動し、南部ハンユニスのナセル病院で医療援助にあたった。長崎大学大学院修士課程修了。

松田隆行(MSFロジスティシャン)

東京都出身。自動車整備専門学校を卒業後、自動車整備士として従事。 2019年からMSFに参加し、これまでに南スーダン、リビア、エチオピア、イラク、ウクライナ、イエメンで活動。2023年、2024年にパレスチナ・ヨルダン川西岸地区、2023年2月~7月、2025年7月~8月にガザ地区で活動した。今年派遣されたガザでは物資調達や仮設病院の設置を担った。