熊本地震:孤立した被災地に医療を——MSF初動の1週間

2016年04月22日

熊本地震の発生から1週間が過ぎました。2016年4月22日午後1時30分時点で、亡くなった人は59人(総務省調べ、関連含む)、負傷者は1200人を超え、今も約9万人が避難生活を余儀なくされています。

国境なき医師団(MSF)は、こうした深刻な被災状況に加え、一部の地域が孤立状態にあるとの判断から、緊急援助活動を開始しました。日本での活動は、2011年の東日本大震災以来となります。

アフリカや中東などの途上国で活動することが多いMSFですが、どの活動地でも、プロジェクトを立ち上げる判断基準や手順は同じです。本記事ではその一端をご紹介します。

ドキュメント:MSFが活動を立ち上げるまで

4月14日

地震で倒壊した家屋(益城町)

地震で倒壊した家屋(益城町)

午後9時26分ごろ、熊本地方でマグニチュード6.5の地震が発生。益城町では震度7が記録された。MSFは被害状況などの情報収集を開始。同時に、国・自治体に緊急援助の用意があることを伝えた。

4月16日

倒壊した建物で寸断された道路(南阿蘇村)

倒壊した建物で寸断された道路(南阿蘇村)

午前1時25分ごろ、再び熊本地方でM7.3の地震が発生。この2回の地震で、死亡者41人、負傷者1000人以上、避難者10万人以上に上った。MSFは各方面との協議を経て緊急援助プロジェクトの立ち上げを決めた。

4月17日

被災地の医療援助ニーズを把握するため、調査チームを派遣。熊本在住の経験があり、日本語が堪能な医師のアイザック・チクワナをチームリーダーに、MSF日本会長で小児科医の加藤寛幸、ロジスティシャン兼アドミニストレーターの梶村智子、日本事務局スタッフ1人の計4人が、深夜に熊本県庁前に到着。

正午ごろ、羽田空港を出発する

正午ごろ、羽田空港を出発する

MSF調査チーム

午後4時ごろ、福岡~熊本までの移動車に

午後4時ごろ、福岡~熊本までの移動車に

MSFロゴを添付

午後11時ごろ、熊本県庁の敷地内で野営

午後11時ごろ、熊本県庁の敷地内で野営

4月18日

被災した熊本市、益城町、菊地市で医療ニーズの調査を開始。行政、災害対策本部、避難所などをまわる。その結果、現時点での医療体制でニーズに対応できると判断。孤立状態にあった阿蘇地域への移動を決定。

午後2時ごろ、益城町の

午後2時ごろ、益城町の

保健福祉センターに向かう

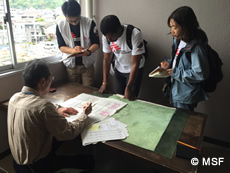

午後4時ごろ、菊地市の災害対策本部で

午後4時ごろ、菊地市の災害対策本部で

打ち合わせ

午後6時ごろ、菊地市の避難所で

午後6時ごろ、菊地市の避難所で

生後27日目の赤ちゃんを診察

4月19日

午前6時、熊本市内を出発。事前にコンタクトを取っていた現地の道路状況に詳しい人からの情報や地元のタクシー運転手の方々の協力のもと、正午前に南阿蘇村に到着。行政や地元の医療関係者などとの情報交換で、医療を受けられていない被災者が多くいることを確認。南阿蘇村を拠点とし、仮設診療所での診療と、周辺地域への移動診療を行うことを決めた。

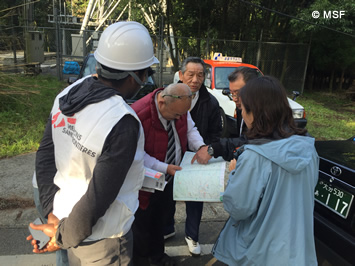

午前9時ごろ、タクシー運転手の方々に道順を伺う

午前9時ごろ、タクシー運転手の方々に道順を伺う

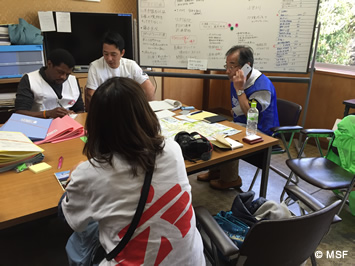

午後2時ごろ、地元の医師と医療援助について打ち合わせ

午後2時ごろ、地元の医師と医療援助について打ち合わせ

4月20日

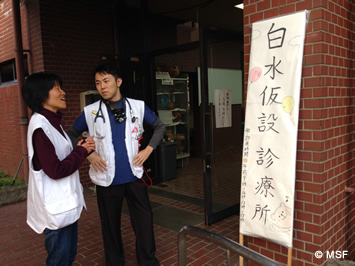

南阿蘇村白水庁舎の敷地内に設置された白水仮設診療所で医療援助を開始、周囲の避難者・住民に周知した。

午後、白水仮設診療所で医療援助を開始

午後、白水仮設診療所で医療援助を開始

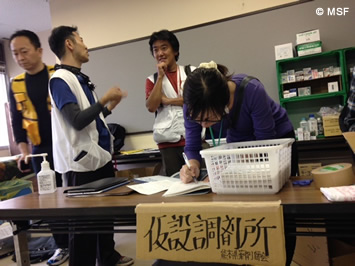

所内には仮設の調剤所も

所内には仮設の調剤所も

4月21日

立野地区ではテント式仮設診療所を用意したが、

立野地区ではテント式仮設診療所を用意したが、土砂災害の恐れで一時中断した

4月22日

白水仮設診療所で患者を診察するMSFチーム

白水仮設診療所で患者を診察するMSFチーム

午前の時点で、南阿蘇村では約1500人が避難生活を送っている。余震が続いていることに加え、大雨の影響などによる土砂災害の恐れや、ライフラインの停止などが原因で、ほとんどの人は帰宅の見通しが立っていない。

危機的状況が落ち着く日まで

MSFが新しい活動を立ち上げる際は、おおむねこのように、情報収集→調査チームの派遣→活動の必要性を検討→緊急援助チームを派遣、という流れとなります。

その際、危機的状況がより深刻な地域、緊急性が高い地域、援助が届いていない地域を重点化する方針を持っています。熊本市、菊地市、益城町と被災地をまわり、最終的に南阿蘇村に拠点を置いたのもこうした理由からなのです。

熊本地震の被災地での活動は始まったばかり。危機的状況が落ち着き、地域で対応できる日が来るまで、MSFの緊急援助は続きます。

「緊急チーム」熊本地震で緊急活動中

寄付をする※支援対象から「緊急チーム募金」をご選択ください。

※「緊急チーム募金」は熊本地震をはじめ、世界各地の特に緊急性が高い活動に活用させていただきます。

電話 0120-999-199 でも受け付けています。(9:00~19:00/無休/通話料無料)

国境なき医師団への寄付は税制優遇措置(寄付金控除)の対象となります。