イエメンで見た「戦後の沖縄」──日本の産婦人科医がたどる祖父の記憶と命の現場

2025年08月06日

アラビア半島南端に位置するイエメンでは、2015年から続く内戦により国のインフラが破壊され、医療体制も深刻な打撃を受けている。現在も国内の多くの人びとが基本的な医療にアクセスできず、とりわけ妊婦や新生児の命が失われる事態が後を絶たない。

国境なき医師団(MSF)の産婦人科医、濱川伯楽は2021年と2022年にイエメン北西部ハッジャ県アブスの総合病院へ派遣された。患者の多くが栄養失調や妊娠の合併症を抱える中、昼夜を問わず命と向き合ってきた。

沖縄出身の濱川は、幼いころから祖父に戦後の暮らしについて繰り返し聞かされた。イエメンで目にした光景は、まさにその記憶と重なるものだったという。紛争地の医療現場で何を感じ、戦後80年を迎える日本に何を伝えたいのか。自身の原点をたどるように、その思いを語った。

国境なき医師団(MSF)の産婦人科医、濱川伯楽は2021年と2022年にイエメン北西部ハッジャ県アブスの総合病院へ派遣された。患者の多くが栄養失調や妊娠の合併症を抱える中、昼夜を問わず命と向き合ってきた。

沖縄出身の濱川は、幼いころから祖父に戦後の暮らしについて繰り返し聞かされた。イエメンで目にした光景は、まさにその記憶と重なるものだったという。紛争地の医療現場で何を感じ、戦後80年を迎える日本に何を伝えたいのか。自身の原点をたどるように、その思いを語った。

濱川伯楽(はまかわ・はくらく)

沖縄県出身。産婦人科医。沖縄の病院で10年余り勤務した後、国境なき医師団に参加。2020年にパキスタンへ派遣された後、2021、2022年の2回にわたってイエメン・アブスの病院で活動した。2025年3~4月には南スーダンへ派遣。現在は沖縄の病院に勤務する。

祖父から聞いた戦後の沖縄

──日本の戦争について、子どものころに家族からどのような話を聞きましたか。

私が生まれ育った沖縄県では、祖父母から戦争の体験を聞く機会がよくありました。特に自分はおじいちゃん、おばあちゃんっ子。祖父は戦時中より、戦後の状況について話していました。

宮古島出身の祖父は、終戦直後だった小学5年生のころに2人の身近な大人を相次いで亡くしています。一人は自身のお母さん(濱川の曽祖母)で、もう一人はおばあちゃん(高祖母)です。

お母さんは祖父の弟を出産した後、すぐに亡くなったそうです。産後熱と、当時はまだ宮古島に存在していたマラリアを併発したのではないかと聞きました。

宮古島出身の祖父は、終戦直後だった小学5年生のころに2人の身近な大人を相次いで亡くしています。一人は自身のお母さん(濱川の曽祖母)で、もう一人はおばあちゃん(高祖母)です。

お母さんは祖父の弟を出産した後、すぐに亡くなったそうです。産後熱と、当時はまだ宮古島に存在していたマラリアを併発したのではないかと聞きました。

戦中、戦後も日本に医師はいましたが、いまみたいに救急車があるわけではなかった。家族や親戚と協力して、自分たちで病院まで連れて行かないといけない。

ただ、祖父の父親は病気で畑仕事もできない状態でした。家族で動ける男性は祖父しかおらず、まだ幼い祖父には、どうしたらいいか分からなかったそうです。

おばあちゃんは元々ぜんそく持ちでした。ある夜、祖父がふと起きたらおばあちゃんが座ったまま「はぁ、はぁ」と苦しそうにしていました。祖父は「大丈夫?」と聞いたら「大丈夫」と言われたので、そのまま寝ました。

しかし翌朝、おばあちゃんはその体勢のまま亡くなっていたそうです。

──とても厳しい生活が始まったのではないですか。

当時まだ10歳ほどの祖父が、家の全てのことを背負う形になりました。

戦後はとにかく貧しくて、日々のご飯を食べるのにも精いっぱいでした。畑で植えたものや、ふかしたイモを食べてしのいでいて、「みんないつも腹を空かせていた」と言っていました。

祖父は残された幼い妹2人と、生まれたての弟の面倒も見なければならなかった。

弟に飲ませるミルクがなかったときは、弟を背負って米軍の駐屯地まで行きました。そこにいた米兵に「ミルク、ミルク」と言ったら、可哀そうに思ったのか粉ミルクの缶をくれたそうです。

祖父は残された幼い妹2人と、生まれたての弟の面倒も見なければならなかった。

弟に飲ませるミルクがなかったときは、弟を背負って米軍の駐屯地まで行きました。そこにいた米兵に「ミルク、ミルク」と言ったら、可哀そうに思ったのか粉ミルクの缶をくれたそうです。

でも結局、弟はしばらくして亡くなってしまいました。

祖父が小学校に通えたのも5年生まで。戦後の混乱で、宮古島などの離島では学校の運営自体が平時のようにできていなかった事情もあると思います。祖父の同級生も小学校卒業で、中高には通っていない人がほとんどでした。

祖父が小学校に通えたのも5年生まで。戦後の混乱で、宮古島などの離島では学校の運営自体が平時のようにできていなかった事情もあると思います。祖父の同級生も小学校卒業で、中高には通っていない人がほとんどでした。

みんな、生きるために必死でした。

子どもは学校に行く前に畑仕事をして、帰ってきてから馬にえさやりをする。天秤棒におけをつるして水をくみに行くこともありますが、家に帰るまでにこぼれて半分ぐらいになってしまう。そうすると、また井戸までくみ直しに行かないといけなかった。

たった80年前、沖縄はそのような状況だったのです。

たった80年前、沖縄はそのような状況だったのです。

80年前の故郷、そこに

──イエメンでは10年にわたって紛争が続いています。2021、2022年に産婦人科医として現地に派遣された際の印象を教えてください。

祖父から聞いていた世界が、そこにはありました。

イエメンでは子どもがロバに乗って、遠く離れたところから水をくんで運んでいました。靴がないからはだしで歩いて、足をやけどする人もいました。

妊婦さんは食べるものがないから、栄養失調で貧血になっている人も多かったです。お腹が大きくなって安静にするべき時期でも、洗濯や料理などの家事をこなしていました。

妊婦健診の制度もないため、軽症の段階で妊娠の合併症を把握できない。そのまま放置されて、病院に運ばれるときには最重症まで悪化していました。

妊婦さんは食べるものがないから、栄養失調で貧血になっている人も多かったです。お腹が大きくなって安静にするべき時期でも、洗濯や料理などの家事をこなしていました。

妊婦健診の制度もないため、軽症の段階で妊娠の合併症を把握できない。そのまま放置されて、病院に運ばれるときには最重症まで悪化していました。

こうした状況に直面したとき、「なんでもっと早く病院に来なかったのだろう」と疑問を感じるのと同時に、祖父から聞いた戦後の沖縄を思い出してハッとしました。

「そうか、祖父が話していたことは本当だったんだ」

マラリアにかかった妊婦さんを病院で診察すると、産後に亡くなった祖父のお母さんを自然と思い出しました。その妊婦さんを治療し、元気になって自宅へ帰っていく姿を見届けたときは、なんだか自分のひいおばあちゃんを治せたような気持ちにもなりました。

帰国後、イエメンでの話を祖父にしたら「昔の沖縄みたいだなぁ」と驚いていたことを覚えています。

──産科医療の状況はどうでしたか。

分娩の件数がとにかく多いです。沖縄では多くても月100件ですが、アブスでは月900~1000件でした。患者さんはあまりに多く、病室には入りきりませんでした。廊下にもたくさんいる患者さんをまたぎながら回診していました。

背景には、イエメンでは分娩できる施設自体が少なく、患者さんが広い地域から集まってくる事情もあります。

また、日本で産婦人科医を10年経験したら2、3例あるかないかの緊急事態が、イエメンでは毎日のように起きていました。

例えば、自宅でお産が始まって出血し、病院に着くころにはショック状態で助からなかった妊婦さん。妊娠中の高血圧がひどくなって、けいれんを起こして運ばれてくる人。

背景には、イエメンでは分娩できる施設自体が少なく、患者さんが広い地域から集まってくる事情もあります。

また、日本で産婦人科医を10年経験したら2、3例あるかないかの緊急事態が、イエメンでは毎日のように起きていました。

例えば、自宅でお産が始まって出血し、病院に着くころにはショック状態で助からなかった妊婦さん。妊娠中の高血圧がひどくなって、けいれんを起こして運ばれてくる人。

お産が始まって逆子のお尻は出ているけど、頭は見えない状態で運ばれてくることもありました。

救急車のない現実

──なぜ重症の妊婦さんが多いのでしょうか。

一つには、イエメンは医療システムが不十分で、家で妊婦さんに何かあった時に初期治療が遅れてしまう事情があります。

もし何か起きても、救急車には頼れません。家族が車の後部座席に妊婦さんを乗せて、何時間も運転して病院に行かなければならないのです。車がない家庭は近所の人にお金を払って借ります。

もし何か起きても、救急車には頼れません。家族が車の後部座席に妊婦さんを乗せて、何時間も運転して病院に行かなければならないのです。車がない家庭は近所の人にお金を払って借ります。

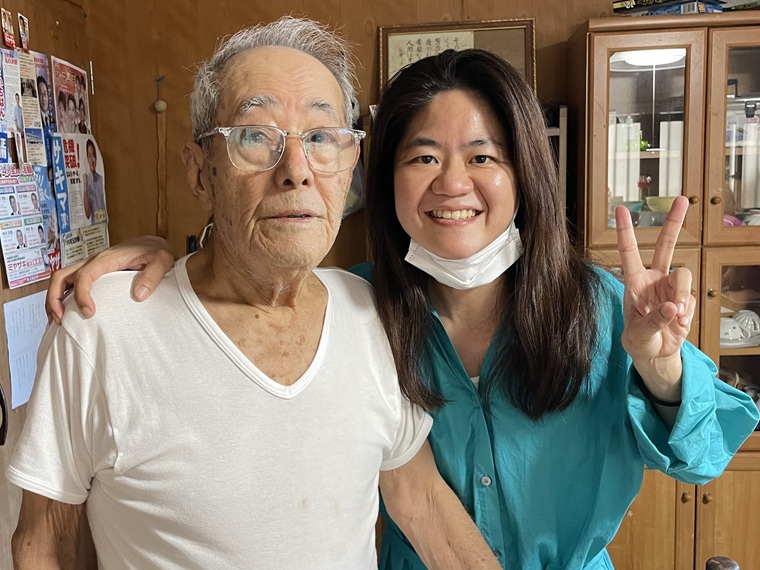

抱っこする濱川=2022年 Ⓒ MSF

また、どこの病院に行けばいいか分からず、人づてにMSFの病院を聞いて来るためさらに時間がかかります。片道6時間は日常茶飯事で、中には3~4日間かけてやってきた人もいました。

しかし、産科救急は一刻を争う事態が多いです。

例えば、産後の出血は指を切って血が出るような量ではありません。蛇口をひねると水が出てくるぐらいの勢いで血が出てきます。妊婦さんを運んできた車の中が血だらけだったこともあります。こうした事態に瞬時に対応しないといけません。

だから救急車のような仕組みがとても大切。日本ならば、患者さんの気道を確保しながら病院へ搬送する初期治療のシステムが構築されています。

しかし、産科救急は一刻を争う事態が多いです。

例えば、産後の出血は指を切って血が出るような量ではありません。蛇口をひねると水が出てくるぐらいの勢いで血が出てきます。妊婦さんを運んできた車の中が血だらけだったこともあります。こうした事態に瞬時に対応しないといけません。

だから救急車のような仕組みがとても大切。日本ならば、患者さんの気道を確保しながら病院へ搬送する初期治療のシステムが構築されています。

日本ではこれを当たり前のように思っていたけれど、イエメンに来て、それがいかにありがたいことだったのか気づかされました。

──残念ながらイエメンの窮状は日本であまり知られていません。

寂しいです。イエメンという国には困っている人たちがたくさんいることを知ってほしいし、忘れないでほしい。

日本では戦争を生き抜いた人たちが血のにじむような努力をして、良質な医療を受けられる現在のシステムを築き上げました。

イエメンは紛争がずっと続いているから、医療システムを構築する力がなく破綻したまま。産婦人科の専門医も十分に育成できていないのが実情です。

それでも将来、イエメンで産まれた子どもたちにも内戦のない世の中を生きて、母国のために平和をつくれるような人に育ってほしい。

そう、心から願っています。

戦争の記憶、次の世代へ

──今年で戦後80年を迎える中、「戦争の風化」が指摘されています。

時は流れるものだし、何ごとも同じままはありえない。若い人たちの間で戦争が風化しているのは、それだけ日本で安定した社会が続いている証とも言えますよね。

ただ、かつて日本で戦争があって、たくさんの人が亡くなった事実は教育の場で伝えていかないといけない。

ただ、かつて日本で戦争があって、たくさんの人が亡くなった事実は教育の場で伝えていかないといけない。

そういった歴史を学んだ記憶がどこかにあれば、私たちはもし平和が崩れそうになったときでも、間違えのない選択をできるのではないかと思っています。

沖縄の人たちにとって、あの戦争を振り返る教育は、小学生のころから特別なものでした。平和に対する思い入れは人一倍強いと思います。

特に、沖縄戦の犠牲者を悼む6月23日(慰霊の日)から8月15日(終戦の日)までの間、沖縄の学校では戦争経験者の話を聞く機会が多くなります。ひめゆり学徒隊、鉄血勤皇隊、沈んでしまった学童疎開船の対馬丸……痛ましい戦争の体験から生き残った人たちを学校に招き、全校生徒が耳を傾けました。

特に、沖縄戦の犠牲者を悼む6月23日(慰霊の日)から8月15日(終戦の日)までの間、沖縄の学校では戦争経験者の話を聞く機会が多くなります。ひめゆり学徒隊、鉄血勤皇隊、沈んでしまった学童疎開船の対馬丸……痛ましい戦争の体験から生き残った人たちを学校に招き、全校生徒が耳を傾けました。

戦争を経験された方が亡くなり、その機会も少なくなっています。私の祖父も今年1月、94歳で亡くなりました。

ただ日本が終戦から80年たったいまも、世界にはまだまだ当時の沖縄と同じ状況で苦しむ人がいる事実がある。

ただ日本が終戦から80年たったいまも、世界にはまだまだ当時の沖縄と同じ状況で苦しむ人がいる事実がある。

これからは私が、日本の過酷な歴史を教わり、世界の窮状を目の当たりにした一人として、自分が関わる子どもや後輩たちに平和への思いを伝えていきたいと思っています。