心に広がる戦場──ウクライナ:アーティストが描く、戦争の痛みと希望

2025年11月12日

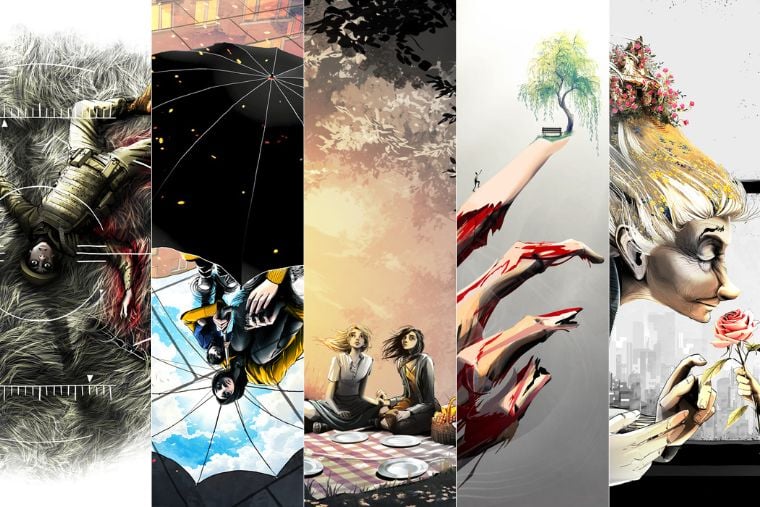

MSFは2025年5月、MSFは英国を拠点に活動するイラストレーター、エラ・バロンさんを両地域のプロジェクトに招待した。彼女は「カメラでは捉えきれないもの」を描くために現地を訪れ、人びとの証言を聞き取り、イラストを制作した。『ガーディアン』紙 に初めて掲載された物語の一部を紹介する。

「生きている、死んでない」──そう自分に言い聞かせました

ディーマさん(29歳)

ディーマさんは、病院で意識を取り戻したとき、母親に電話をかけて「大丈夫、ちょっと擦り傷があるだけ」と伝えたといいます。「でもそれは真実ではありませんでした。脚にも、耳にも、腕にも大きな穴が開いていたんです」と彼は振り返ります。

現在も、彼は眠ることができない日々を送っています。

いつも同じ悪夢を見ます。病院から塹壕に戻されて、そして僕は空中にいる──僕自身がドローンになって、自分を直撃する弾を落としているんです。

ディーマさんはFPVドローン(※)の操縦経験があり、その視点がどのようなものかをよく知っています。心理士からは「夜通しスマートフォンを見ないようにすれば、もっとよく眠れるかもしれない」と助言されていますが、彼はInstagramやYouTubeで動画を見ることをやめられません。主に戦争のボディカメラ映像を見ており、それが自分自身の記憶の「あいまいな部分」を理解する助けになると説明します。

「自分が何をしたのか、何ができたのか──」と。

彼は、先輩兵士であるマトロフスキーさんについても語ってくれました。マトロフスキーさんは、ロシア兵がいるかどうかを確認するために塹壕から顔を出し、ディーマさんには伏せているよう指示をしました。直後に首を撃たれ、出血死したといいます。

ドローンの弾が爆発した際、ディーマさんの体内に深く突き刺さった破片は、今では病室のベッドサイドテーブルの上に置かれています。

「爆発の衝撃で、脊椎の下から手足の先まで一時的に麻痺しました。脊髄が損傷して、もう歩けないんじゃないかと思った。『これで終わりだ』と。でも頭に手を当てて、血が出ていないか確かめたんです。血は出ていませんでした」

「生きている、死んでない」と自分に言い聞かせました。

「敵のドローンがこちらを監視している音が聞こえました。FPVドローンはひどく耳障りな音を出すんです。まるでF1のエンジン音のようで、高い位置にいるときは静かですが、音が大きくなってくると心配になります。

監視されているのが分かったので、じっと動かずに死んだふりをしました。ドローンは僕が死んでいると思って去っていきました。そのあと、痛みで叫びました。出血死するかもしれないと思いました」

生き延びることができたのは、僕が母のたった一人の子どもだからです。入隊したとき、母は泣いていました。だから僕は、「大丈夫、何も起こらないよ」と約束したんです。

ディーマさんによれば、母親は幼稚園の先生で、「世界でいちばん優しい人」だそうです。「悲しいときでも、いつも笑顔を絶やしません。茶色の髪に、僕と同じ緑の瞳をしています」と彼は語ります。

※FPVドローン:「First Person View(ファースト・パーソン・ビュー/一人称視点)」ドローン。操縦者がドローンに搭載されたカメラ映像をリアルタイムで見ながら操作するタイプのドローン。

私にとっての故郷とは、空にミサイルが飛んでいない場所です

オレナさん(30歳)

「とても美しいんです。高い建物がないから、まるで山のように見えるんですよ」と語ります。

「私にとっての故郷とは、空にミサイルが飛んでいない場所です。雲と太陽と鳥と飛行機が浮かぶ空──。でもそれは軍用機ではなく、乗客が乗っている安全な飛行機です。いちばん大切なのは、怖がらずに空を見上げることができる感覚なんです」

2022年以降、私はもう一度、恐れずに空を見上げる方法を学ばなければなりませんでした。

オレナさんが初めて紛争によって故郷を離れたのは、2014年、19歳のときでした。「行き先のない列車に乗った」と彼女は言い、たどり着いたのはキーウでした。滞在先を探すため、昔のFacebookの友人たちに連絡を取りながら、居場所を見つけました。その後、彼女はルハンスクで新たな生活を築きます。

「あのアパートが大好きでした……。子ども部屋には風船柄のパステルカラーの壁紙が貼ってあって……。夫と一緒に大きなバルコニーを作って、私はそこにピンクのシャクヤクのステッカーをたくさん貼ったんです」と彼女は語ります。

「私たちは素晴らしい生活を送っていました。戦争が起きるなんて思ってもいませんでした……。それどころか、さらに戦争が続くなんて。やがて前線からの爆発音が聞こえるようになって……。空に初めてミサイルが飛ぶのを見ました。迎撃の光も見えて、子どもたちはおびえていました」

侵攻が始まり、オレナさんと家族はビンニツァへと避難しました。

自分には二つの人生があるように感じます。魂の一部は、あの頃の生活に置き去りにされたまま。私はここにいるけれど、同時にあの場所にもいるんです。

「今のところ、未来は見えていません。私は『今日』を生きています……。ただこう思うんです。『朝に目が覚めた、神様ありがとう。仕事に行けた、ありがとう。子どもたちが学校に行った、神様ありがとう』って」

彼女の腕には、子どもたちの肖像のタトゥーが刻まれています。ほかにも、マンダラ模様やばんそうこうのついたヒナギクの花、鳥のタトゥーも見せてくれました。

全部、戦争とつながっているんです……。まるで傷跡のように。

「いいえ、抽象的な場所です。心の中に存在する『ホーム』なんです」

もし話せるなら、彼に伝えたい──「愛してる、私たちは待っている」と

インナさん(42歳)とテティアナさん(48歳)

テティアナさんの息子バレリアさんと、インナさんの夫ミコラさんは、どちらもロシアで戦争捕虜となっています。二人が拘束されたのは、2022年5月の同じ日でした。バレリアさんは現在27歳だそうです。

誕生日を祝うことがなくなったんです。彼らが捕まってから、すべてが止まってしまいました。

「バレリアさんとミコラさんは、どんな姿をしているのですか」と尋ねると、インナさんは「今の姿ですか、それとも以前の?」と問い返しました。

インナさんとテティアナさんは、捕虜交換のたびに現場へ足を運び、家族の解放を願って待ち続けています。解放されなかったときには、戻ってきた兵士たちが二人の消息を伝えてくれることもあります。そうして彼女たちは、愛する人の姿がどれほど変わってしまったかを知るのです。「疲れ切っていて、ひどく痩せている」と。

夫が捕虜となった最初の一年間、インナさんは食事をとることすら困難だったといいます。それでも今では少しずつ回復したそうです。それは、テティアナさんに出会えたからです。

「同じ痛みを抱えているからこそ、分かり合えるんです」とインナさんは語ります。二人は、自分たちの愛する人と「精神的に繋がっている」と信じています。そしてこう話してくれました。

強くいなければなりません。涙をこらえなければ──。そうすれば、彼らも私たちの希望と祈りを感じ取ってくれるはずだから。

インナさんは、夢の中で夫が様子を見に来てくれるのだと語ります。彼女は、マリウポリの自宅の庭で、夫と並んで座っている光景を思い描くのが好きだと言います。ミコラさんは、その庭で花を育てるのが何より好きでした。

「森の野花です。彼がどこでその種を手に入れたのか、今でも分かりません。当時はあまり好きじゃなかったんです。でも今では、それ以上に嬉しいものなんてありません」

テティアナさんもまた、息子バレリアさんの姿を思い描くのが好きだと話してくれました。

自然の中のどこかです……。まぶしい太陽が照らす白いカモミールの野原……。鳥のさえずり、澄んだ空気。

「もし話せるなら、彼に伝えたいです。『愛してる、私たちは待っている』って」とインナさんは言います。「私たちは待っています」とテティアナさんも続けます。

もう片方の手には、一本だけ、まだ生きている指があります

バレンティンさん(51歳)

「地雷には触れていませんでした」と彼は語ります。「でも、地雷が僕の身体の電磁場に反応して閃光を放ったんです。その光は、何週間たってもまだ目から消えません」

そう言って、彼はずたずたに傷ついて包帯で覆われ、切断された腕を静かに持ち上げました。

「この手はもう駄目でしょう」と彼は言います。「でも、もう片方の手には、一本だけ、まだ生きている指があります」

そう言って、彼はスプーンを持つために支給された義手を見せてくれました。

次の義手は、釣り竿を持てるものでなければ。

そうバレンティンさんは言い、残された一本の指で、彼は釣り糸を巻き取るしぐさをして見せました。釣りは祖父から教わったもので、今でもドニプロ川の同じ場所へ通っているそうです。

「とても美しくて、すごく静かなんです」と彼は言います。

川沿いには木があるだけの場所です。一人で行くのが好きなんです。友だちと行くと、みんな酔っぱらって魚を逃がしちゃうから。

兵士たちに「平和とは何か」と尋ねると、多くの人が「自然の静けさ」と答えます。彼らが戻りたいと願う場所は、自分たちの庭、公園、そして森なのです。

平和とは、故郷で私たちが生きていた日々の記憶のこと

ナターリアさん(55歳)

私はヘルソンからの避難民の女性たちが集うビンニツァの支援グループで、ナターリアさんに出会いました。その日は色とりどりのモールを使って花を作る活動が行われていて、コミュニティルームの窓辺には、ナターリアさんが小さなリサイクル容器で育てた花々がずらりと並んでいます。

彼女は、侵攻前に暮らしていたヘルソンの庭のことを話してくれました。200平方メートルの広さに、アンズの木やブドウのつる、そしてたくさんの花々が咲いていたそうです。なかでも彼女のお気に入りは、ピンク色のバラでした。

最近、現地に残っている友人が撮った写真を見せてくれました。家は完全に破壊されていましたが、庭のバラは今もなお咲き続けていたのです。

現在、ナターリアさんは家族とともにビンニツァの小さなアパートで暮らしています。

「庭はないけれど、いい窓があります。誕生日に大きな花束をもらったんですが、根っこが残っていて。それを水に挿していたら、今では窓辺の前の床に7つの大きな茂みが育っているんです」

ナターリアさんは続けます。

「家族には、私はちょっと変わっているって思われているんです。でも、9歳の孫娘アーニャだけは違います。あの子も植物を育てるのが得意なんです」

アーニャさんの父親(ナターリアさんの息子)は、前線から戻るたびに、スーパーで花を買ってきてくれます。

「花は、故郷の記憶みたいなもの」と彼女は語ります。

平和とは、あそこで私たちが生きていた日々の記憶のこと。ここでは、ただ待つだけ……。私の魂は、ヘルソンのあの庭に残ったままです。

私がこのイラストのプロジェクトのことを話すと、スビトラーナさんはこう言いました。

私たちが経験したことを、絵にするなんてできないでしょう。

「すべてを持って、家族みんながそろって自宅で暮らしていたのに──。今では道ばたで生活しているんですから」

その言葉には、深い重みがありました。

チェルカーシとビンニツァにおけるMSFの活動

2022年2月以降、ウクライナでは戦争の影響で長期的な治療を必要とする患者が急増している。MSFは、2023年3月に中部チェルカーシで早期リハビリテーションのプロジェクトを開始。理学療法、心理支援、看護ケアを提供している。また、人びとのメンタルヘルス支援にも注力し、2023年にはビンニツァで、戦争による心的外傷後ストレス障害(PTSD)の患者に向けた心理療法を開始。2024年9月にメンタルヘルスセンターも開設し、個別カウンセリングのほか患者を支える家族や支援者向けのセッションも実施している。