イベント報告

【イベント報告】一人一人が声を上げて:「ガザ地区で目撃した現実──今、私たちに何ができるのか」

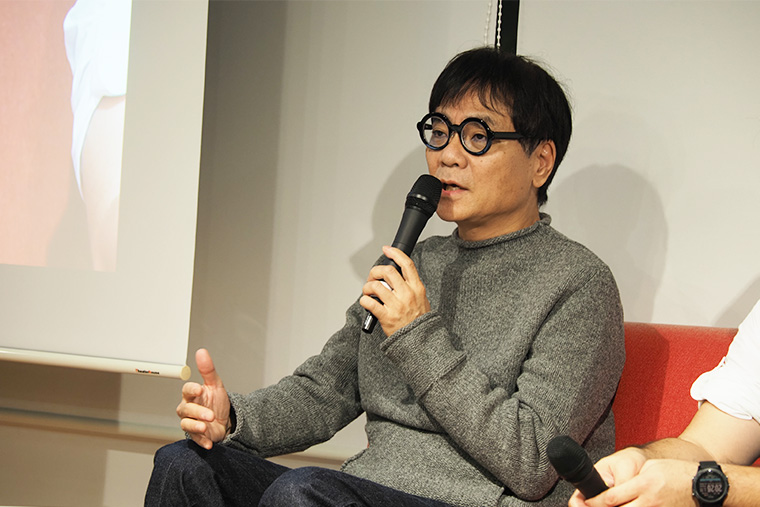

2023年12月21日これまでにガザ地区の取材をしてきた作家・クリエイターのいとうせいこうさん、前JNN中東支局長の須賀川拓さんをゲストに迎え、MSFアドミニストレーターの白根麻衣子と、MSF感染症専門医の鵜川竜也が、それぞれ実際に目撃、経験した現地の様子や、MSFの活動、いま一人一人ができることについて話しました。イベントは東京・渋谷の会場およびオンラインで行われ、合わせて1800人以上が参加しました。

ガザが消されてしまう

前半はゲストの須賀川さん、いとうせいこうさんが今回の軍事衝突の背景や、一報を受けたときのそれぞれの心境について話しました。

須賀川さんはハマスの攻撃から5日後にイスラエル入りし現地を取材。ガザでも過去5回にわたり取材を行ったジャーナリストの立場から、「大変なことになると確信し、いまの状況が想像できた。ガザが消されてしまう──そして、現実にそれが起きかけている」と語りました。

また、イスラエル・パレスチナ問題は歴史的な背景から「複雑」と捉えられることが多いが、実際はシンプルで「占領している側が、占領されている側の権利を抑圧している」だけと指摘。過度に複雑化しすぎずに、現場で起きていることを人道的な観点からみていきたいと話しました。

続いて、いとうせいこうさんは「10月7日は本当に驚いた。しかしこの戦争は10月7日に始まったことではない」と話しました。

2019年にガザとヨルダン川西岸を取材した自身の経験を振り返り「抗議デモに参加したパレスチナ人が脚を撃たれ、毎週500人もの人びとが病院に運ばれて来る。おもちゃだと思い拾った爆弾が爆発し子どもの手が吹き飛ばされる。ガザはそれが現実に起きている場所だった」と説明。また、「ロケット弾がガザから撃たれ、イスラエルからの攻撃もあった──つまり、ガザはいつも通りだ」というMSFのスタッフから受けたブリーフィングの内容も紹介しました。

「ガザはそのような形の戦争がすでに起こっていた場所。それを私たちはもっと知らなければいけない」と強調しました。

この戦いに出口はあるのか

いとうさんは「さまざまな国の市民が『この状況はおかしい』『止めてくれ』と意思表示をしていくことが重要。このイベントにも多くの人が参加している。その一つ一つがデモンストレーション」と話し、私たち市民がこのような戦争に対応できるのか否かが問われているのではないか、と視聴者に投げかけました。

また今回の軍事衝突に関する報道やSNSで発信・拡散される情報に対し、どのように接していけばよいかというテーマについても、それぞれがメディアに携わる立場から、課題や対応について話しました。

明日どうやって生き抜くか

後半はMSFの白根麻衣子と鵜川竜也が10月7日を起点としたガザの状況について、それぞれの体験を話しました。

今年5月からガザに派遣されていた白根麻衣子は、10月7日以降のガザについて「起きているのは無差別な暴力。そこで傷つくのは一般市民」と改めて強調。今回の衝突が始まる前に見たガザの日常にも触れ、ガザの人びとが築いてきた穏やかな日常が一瞬で崩れてしまったと述べました。

避難生活については、「南部に行けば安全だと思っていたが、空爆は昼夜を問わず続いていた。最後の2週間は野宿生活で、夜は電気もなくトイレを流す水もない。空爆の中、明日どうやって生き抜くかを考えていた」と振り返り、ガザにいる人びとはいまもさらにひどい状況に置かれており、即時停戦以外に一般市民を守る方法はないと訴えました。

また、帰国後も現地で活動を続けるパレスチナ人スタッフと連絡を取り合っているという白根。彼らから届いたというメッセージも紹介しました。

死者が毎日増えていて、もう1万8千人になった。

でもこれは増えていくだけの数字ではない。

その一つ一つに命があり、家族がいて仲間がいた。

多くの人の生活があったということを忘れないでほしい。

同僚の死 言葉にできないショック

今年4月からガザ北部のアル・アウダ病院で勤務していた鵜川竜也は、感染症専門医の視点から避難生活を強いられているガザの人びとが抱える感染症のリスクや懸念点について説明。「多くの人が密集した過酷な環境で暮らしているため、呼吸器感染症や下痢のリスクが高い」と述べました。

空爆などにより負傷した人は感染症にかかりやすい状態になることにも触れ、ガザで多くの耐性菌に感染した患者を診てきた経験から、負傷者が抗生物質の効かない耐性菌に感染するケースも心配だと話しました。

11月21日、鵜川が勤務していたアル・アウダ病院は攻撃を受け、MSFの医師2人が亡くなりました。アル・アウダ病院はガザ北部に残された、機能している最後の病院の一つ。亡くなった2人は鵜川の同僚でした。

鵜川は「一緒に働いていた同僚が亡くなってしまうのは、言葉にできないショックがあった」と語り、「2人とも僕が病院に行くと『何か困ったことはないか』『何かあったら俺がなんとかするから』といつも声をかけてくれた」と振り返りました。

「医師は戦争が起きても患者さんがいる限り、その場を離れられない。治療を続けたいという気持ちは同じ医療者として分かる」と語り、医療や医療者が攻撃の対象になることはあってはならないと強調。「医療者が命がけでそこに向かう現実は作ってはいけない」と訴えました。

日本から声を上げていく

須賀川さんはパレスチナ、イスラエル双方と関係を結んでいる日本だからこそ、できることがあると語り、「戦争当事者の憎しみに巻き込まれ、問題を極度に過激化させないことが大事」と、距離を取りながら議論を続けていくことの重要性を訴えました。