擦り切れた家族写真を手に──3組のロヒンギャ難民が語る、あの日の記憶

2023年09月19日

ミャンマー西部に位置するラカイン州。イスラム系少数民族ロヒンギャの人びとは、この地で長年にわたって生活してきた。しかし、2017年8月25日、ミャンマー国軍による掃討作戦が始まる。ロヒンギャの人びとは過酷な暴力と迫害を受け、隣国バングラデシュへと逃れた。

その時にかろうじて持ち出せた品々は、混沌とした避難生活を送る彼らの記憶と希望を表す象徴だ。3組の家族の物語を伝える。

(写真は全て © MSF/Mohammad Hijazi)

かご1つ分の荷物だけを持って逃げた

サラマトゥッラーさん(42歳)

2017年、暴力が激化する2カ月前のこと。サラマトゥッラーさんの決断は早かった。ミャンマー当局による迫害の危機を予見して、家財道具の大半を残して故郷を離れたのだ。家族写真、裁判書類、毛布、食事に使う弁当箱など、大切なものをなんとか持ち出して逃げた。「時間は限られていました。かき集められたのはこれだけです」と振り返る。

最大の悩みは、故郷に帰れるのか分からないことだ。「1日ごとに私は歳をとっていくし、先が見えないことばかりです。このような状況に置かれた我が子たちの将来を考えるたびに、夜も眠れません。あの子たちになんとか教育を受けられる環境をあげたい。自由に生きるチャンスをあげたいのです」

急な避難、手放さなかったのは家族の写真

メルアさん(65歳)

迫害の緊張が高まる中で、故郷を離れる決断を下したメルアさん一家。家を出る際、何を持ち出すかという選択を迫られた。「急なことだったので、いくつかの必要書類と、娘の出生証明書、家族の写真だけを手に取りました」

メルアさんは、かつてのミャンマーでの生活をいまもありありと覚えている。家の柱、フェンス、ニワトリ、行きつけの食堂まで。故郷の話になると、「涙なしには話せません」と感情をたかぶらせる。

ミャンマーへの思いは強いが、帰還するには条件があるという。「戻るためには、身の安全が守られて、差別がなく、市民権が保障されていなければなりません。若い人たちにちゃんと機会が与えられているのか、特に教育を受ける権利は大事です」と彼女は語る。子孫の明るい未来を願うことが、メルアさんの気持ちを前に向かせている。

生活が一変……使えないままの漁網

アブドゥルシャクールさん(43歳)

当時、暮らしていた村の近くで、突如として戦闘が始まった。村の人びとはパニックと混乱に陥った。「みんな逃げようと必死でした」と振り返る。混沌の中、彼の一家は25日間も引き離された。家族が再会したのは、バングラデシュに向かう船の上だった。

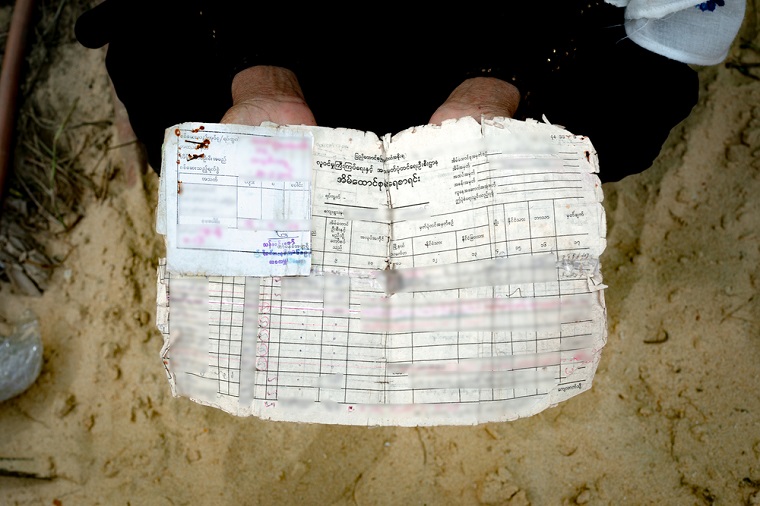

ミャンマーから脱出するにあたって、持ち出すものは1つに絞るべきだとアドバイスを受けていた。アブドゥルシャクールさんにとって、何を選べばよいかは明らかだった。漁の網だ。「こちらに来ても使えると思っていたんですけどね」と彼は語る。その後、身体に障害を負ったことで、新天地での漁師生活は諦めざるを得なかった。

このような状況で暮らす中でも、ミャンマー時代の自宅の家屋番号は、かつての生活の名残として手元に置いている。手に取れば、かつての記憶がよみがえるのだという。

2人の義兄弟は、すでにミャンマーに戻っている。「故郷で家族と過ごした日々が懐かしくてたまりません。いつか帰る日が来るという希望を胸に抱いています」

再び立ち上がろうとする思い

サラマトゥッラーさん、アブドゥルシャクールさん、メルアさん──3人が大切にする、小さな思い出の品々。それは、過去とのつながりを保つと同時に、再び立ち上がろうとする心を支えている。困難多き彼らの旅はいまも続いている。大切な思い出を拠り所にしながら、ロヒンギャの人びとは、希望を胸に抱いて生き抜いていく。