能登半島地震:一人一人に向き合い、必要な医療につなげる──被災地における心のケア

2024年02月22日

能登半島地震で被災した石川県輪島市で、国境なき医師団(MSF)は被災した人びとの心のケアに重点を置いた活動を続けている。MSFの心理士、福島正樹は毎日、市内各地の避難所を訪れ、被災した人びとに心と体の健康を尋ねて回る。目には見えない心の健康に、心理士はどう向き合うのか。

「一人になるのが怖い」

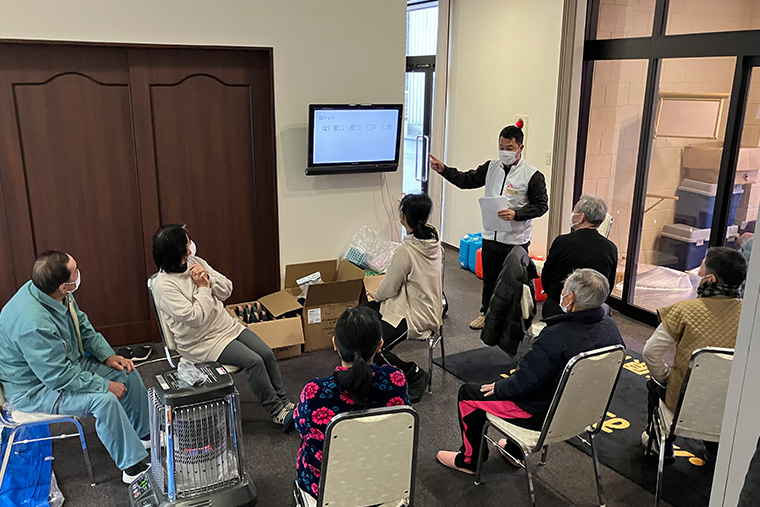

福島正樹は1月28日、プロジェクト・コーディネーターの川邊洋三とともに輪島市に入った。連日さまざまな避難所を回り、MSFが心のケアを提供していることを人びとに呼びかけながら活動を続けている。被災した人びとは自分から積極的に心の内を語ろうとする人は少ないものの、福島が避難所に赴いて「お元気ですか?心と体に何か不安なことやお困りのことはありませんか?」と声をかけると、その場で悩みを語り始めたり、カウンセリングを申し込んだりすることがあるという。

一つは、将来に対する不安だ。多くの人が仕事や家を失い、経済的な不安も大きい。家を失い、どこに行けばいいのかわからない。それでも輪島が好きだから離れたくないと訴える人も多い。

また、地震が発生した時刻に一人になるのが怖いという人や、家に戻ると恐怖に襲われるという人もいる。時間と場所が大きなトラウマとなり、人びとの心に大きな影響を与えている、と福島はみている。

さらに、さまざまな人と共同で暮らす避難所での生活はストレスも大きく、深夜の物音など物理的な理由から「眠れない」と訴える人も少なくない。食事もインスタント食品など塩分の多いものに偏りがちなため、避難所での生活が長期化するに従い、健康面の影響も懸念される。

見えないニーズ、ケアにつなげるためには

「同じ避難所を繰り返し訪れ、一人一人と信頼関係を築くことが大切です。心の不調を訴える人とは定期的にお会いして個別カウンセリングを続ける。話をする中でその人のニーズを見つけ出し、必要な医療へとつなげていきます」と福島は説明する。

能登の被災地には、医師や看護師などからなる各都道府県の災害派遣精神医療チーム(DPAT)など、複数の医療チームが派遣されている。これまで福島がカウンセリングを行った中で深刻な症状を抱えている方は、症状に応じてDPATなどの専門医療チームや地元の医療機関に引き継いできた。また、ある避難所にいた高齢の女性は、当初何も不調はないと言っていたものの、対話を続けるうちに実は足の痛みが1週間以上も続いていると打ち明けたため、その場で他の医療団体へとつなぐことができた。

「一見問題がないように思えても、その方が心や体に問題を抱えていないと言い切ることはできません。最初は何も出てこなくても、何度かお会いするうちに胸の内に抱えているものがぽろぽろとでてくることもある。長い目で見て、その人に何が必要なのかを判断することが求められます」

復興が進むにつれ、回復の兆しも

「地震などの災害を経験した後のレジリエンス(対応力、回復力)は個人によって異なり、その人の身体面、心理面、環境面が大きく関わっています。孤立する人は不安を抱えやすくなる傾向があるため、人と人との結びつきや、誰かに自分の胸の内を話せることが大切。それが回復力へとつながっていきます」

被災者の中には避難所の暮らしについて、「ここでの生活にも慣れてきました。仮設住宅の建設も始まっていますし、みんなで仲良くやっています」と前向きに話す人もいる。ある避難所で暮らす高齢の女性は、中庭に植えられた梅の花を指し、「もうすぐ春が来るねって、みんなで楽しみに眺めているの」とほほ笑んだ。

「復興が進むにつれ、ばらばらになっていた地域や人が再びつながっていく様子も見えてきました。時間は限られていますが、できるだけ広く深く、被災した方々に寄り添いながらニーズを見つけだし、必要なケアにつなげていきたい」

福島は、そう結んだ。

輪島市におけるMSFの心のケア

また、2月15日から18日には精神保健福祉士の笹川真紀子が、不眠不休で被災者支援に携わる輪島市役所門前総合支所の職員を対象に、4日間で計38人に心理カウンセリングを提供。専門家による対面での本格的な心理カウンセリングは、輪島市では地震後で初めてとなった。

MSFは、行政・医療ネットワークを含む各方面と情報交換や連携を行いながら、被災地で一人一人が適切な医療を受けられるよう活動を続けている。