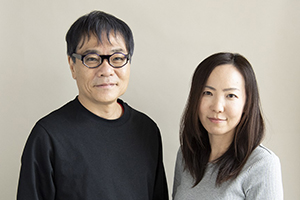

対談 いとうせいこうさん×国境なき医師団 看護師 白川優子 「人間の言葉を伝える」

2021年01月21日

紛争地や人道危機が起きている地に暮らす人びとのことを、本に書いて伝え、多くの人に知ってもらうことで、少しでも現状を変えることができるのではないかと語ります。

(講談社『群像』2021年2月号より転載)

部外者だから聞けること

─いとうさんは二〇一六年以来、「国境なき医師団」(MSF)の活動に同行して、ハイチ、ギリシャ、フィリピン、ウガンダ、南スーダンの現場を取材されてきました。そして二〇一九年に訪ねた中東パレスチナのルポルタージュ『ガザ、西岸地区、アンマン 「国境なき医師団」を見に行く』は「群像」に連載され、この一月に単行本が刊行されます。

白川さんは「国境なき医師団」の看護師として、二〇一〇年からシリア、イラク、イエメン、南スーダンほかに計十七回派遣され、そこでの経験を著書『紛争地の看護師』に書かれていますが、本書をどのように読まれましたか。

白川 きょう、私が一番に伝えたいメッセージは、「この本を書いてくださってありがとう」ということです。ここに書かれていることは、私たち活動スタッフには決して書けない。たとえば現地に着くまでにも、検問所で兵士が銃を持って監視しているとか、待っているはずのドライバーがいないとか、いろんなドラマがある。私たちは医療活動に没頭してしまうから他のことは記憶に残らないのですが、いとうさんの視点は、私たちとはフォーカスするものが違うんですね。

いとう 例えばテルアビブへのトランジットのとき、空港の係員がノートパソコンに小さな紙みたいなものをこすりつけるので何かと思ったら、硝煙反応をみて爆発物かどうか調べているわけです。「あ、ここから緊張が始まってるんだ」と、まだ到着していない段階でもすでに重要な情報なので書いています。ガザでの食事や、宿舎での洗濯物とかも書いちゃう。

実際、僕が現地で取材すると、相手から「そんなことを聞かれたのは初めてだ」と言われることが多いんですよ。MSFのスタッフは医療活動がメインだから、患者さんのバックグラウンドについては聞かないでしょう。まして自分のバックグラウンドを僕らには語らない。

白川 実は私も、患者さんについてもっと知りたいんです。患者さんが三人いれば、三人の抱えている事情や生きてきた歴史は全然違う。同じ病気で同じ症状であっても、その人の個別の背景を見て看護するわけです。でも活動現場では、どうしても救命が優先するので、なかなか踏み込んで見られない。そういう、私たちが気づかないところ、見えていないところが書かれています。

いとう 「国境なき医師団」のポリシーは、患者がどこの誰であろうと関係なく治療していこうという姿勢ですね。僕は、これは人間の取材だからと思って個人的な話を聞いてしまうけど、本当は彼らそれぞれの立場は聞いちゃいけないことなのかと思ってました。

白川 セキュリティー上の観点からも、その患者が兵士かどうかは、チームリーダーのレベルでは聞いています。でも患者さんはすべて同じ人間として扱うので、そこまで踏み込んで聞くことはないですね。

いとう 僕は、現地でずっと看護しなければいけないスタッフとは立場が違う。いわば部外者だから聞ける。患者さんたちも、「国に帰って伝えてほしい」ということを前提に、僕に話してくれたと感じます。

白川 そういう意味では、いとうさんだから聞けたし、患者さんも話してみようと思った。そのおかげで、「国境なき医師団」の活動と現地の状況が立体的に伝わってくるんです。

いとう 白川さんたちが「国境なき医師団」の内部から発信することと、僕が外部から、ちょっと素人的な目線で書くこと。その両方があると、すごくよくわかる。両輪がないとダメなのかも。

白川 まさにそれが、一番に伝えたかったことです。いとうさんは前回の『「国境なき医師団」を見に行く』で、ハイチやフィリピンの貧困で苦しんでいる女性たちのルポを書かれていますよね。私はこれまで紛争地ばかりに行ってきたから、逆にすごく新鮮でした。

いとう そうか、白川さんはほとんど戦地専門ですもんね。

白川 そうです。だから私はいとうさんの目線で、自分の知らない活動を読めたんです。

いとう 本当に激しい紛争地では、僕みたいな取材者を受け入れている余裕はない。言ってみれば、僕が見ているのは戦地の後方で、白川さんたちは最前線の、爆弾が飛び交う場所で活動しているわけだから、洗濯物の乾き具合をメモってる暇なんかないですよね。

白川 私はその状況に慣れ過ぎていたから、この本を読んで、改めて怖さに気づいたんです。パレスチナの章では、イスラエルの軍人が銃を持っている描写が何度も出てきますよね。銃なんて見たことがない日本の社会に生きている読者は、銃を見ただけでどんな気持ちになるか。そういう場所にいることの恐怖や緊張感が、五感を使った描写でリアルに伝わってきました。

いとうさんは今回、どうしてそんな危険なところに行こうと思ったんですか。

いとう これまでの取材では、難民キャンプや貧困地域などを訪ねてきました。でも「国境なき医師団」の活動を正しく伝えるには、それだけではバランスが悪いと、取材者として思ったんです。もちろん戦闘の最中に行くわけにはいかないけれども、やっぱり本当に緊張感のある場所での活動を見ておかなきゃならない。中東に行きたいという希望は、以前から広報の方に伝えていたんですが、まさにギリギリのところを選んでくれた。今回訪ねたガザやヨルダン川西岸地区は、銃弾が飛び交ってはいないけど、飛び交った直後の傷ついた人たちがいるし、アンマンの病院には中東全域の紛争被害者が集まっています。

今回のパレスチナ取材では、銃口がこちらを、はっきり狙っているなと感じたことが何度もありました。ガザの検問所でふと気づくと、兵士がこちらに銃口を向けている。銃を携帯しているだけじゃない、いつでも殺せるんだなと感じました。街の上空にはドローンが飛んでいて、二十四時間監視されている。僕としては「国境なき医師団」の活動を伝えたいという思いが先立って、気づいたら、いけね、こんなところに踏み込んじゃった、という感じでした。

白川 ガザは街ごと包囲されていて、住人は自由に外に出られません。その上、数年おきにイスラエル軍の激しい空爆を受けて、上下水道のシステムも電気も破壊されてしまいました。そのため破壊した張本人であるイスラエルから電気を買わなければいけないという、屈辱的なシステムになっているんです。送電も一日に数時間しかありません。

いとう そうやって心理的にも痛めつけている。イスラエルのパレスチナへの侵攻といえば歴史的な話かと思われるけど、実は二〇一八年三月にパレスチナ難民の帰還を求める抗議デモが始まり、トランプ米大統領がエルサレムに大使館を移した五月にはピークに達した、そして大勢のデモの参加者が銃撃されている。日本ではほとんど報道されていないけど、アフター・トランプの、まさに同時代的な問題なんですよね。そういう状況の中で、「国境なき医師団」はデモで撃たれた若者たちや、空爆の被害者たちの治療を続けている。

コロナ下の国際人道支援

いとう さっき言ったように、僕が絶対に見られないのは、まさにドンパチやっているところです。白川さんの本を読むと、泥の中で砲撃が終わるのを待っているとか、すごい状態で活動していることがわかります。

白川 私たちの目的は基本的に、医療のニーズがあるけれども届いていないところに医療を届けること。そういう場所にこそ緊急性の高い医療ニーズがありますから。でも、砲撃の最中に行くわけではなくて、いとうさんも書かれているように、第一優先はセキュリティーです。まず医師や看護師を安全に送り出せる場所を、誰よりも早く調べるチームが先に行く。自分たちの安全もですが、一番は患者さんが安心して治療を受けられる場所を確保する、つまり戦闘の最中から逃げてくる人たちを、いかに安全に収容するか。でも、安全だと思って行っても、紛争地ではいきなり状況が変わることがある。私たちが医療活動をしている間に、治安状況を刻々とモニタリングする人たちがいて、いざとなればすぐ撤退できるように準備しています。

いとう 今の話を聞くだけでも、「国境なき医師団」がどういう方針でやっているかがよく伝わると思う。蛮勇で行っているわけじゃない。患者さんが危ないところにいてはダメだし、助けるスタッフも一人でも減ったらダメだという考え方ですね。

白川 とにかく継続が一番なので、人命救助と同時に、どうしたら続けていけるか、いろんなバランスを探りながら活動しているんです。

いとう そこで今、白川さんにぜひ聞きたいのは、コロナ禍の問題です。紛争がある上にコロナが重なった状態で、現在の活動はどうなっているんですか。

白川 活動は継続していますが、本当にきついです。そもそも医療が届いていない場所で、さらにコロナ対策をしなければいけない。現地では、「ステイホーム」と言われても家がない、ステイする場所がない人たちがいる。「密を避ける」と言われても、難民キャンプにいる人たちにとって、密は避けられない。「手を洗え」と言われても、どこで? と。

いとう タンクを運んでいっても、水はすごく貴重だから、余計な水は使えない。何かするたびに手を洗わなきゃならないとなると、自分たちの飲む水はどうするのか、手術用の水はどうなるか。そういう地域がたくさんあるでしょうね。

白川 病院内ではぎりぎり何とかしても、患者さんたちが帰っていく先の衛生が守れない。私の知っている例でも、もとは小児科だったプロジェクトが、活動内容をコロナ対応に変えざるを得ない。並行して病院の敷地内にコロナ患者用のテントやプレハブを建てたり、コロナ対応のために新規に立ち上げたプロジェクトがいくつもあります。そのために人が必要だからスタッフを送りたくても、国境が閉じられてビザが下りなかったり、MSF自体が感染を持ち込む恐れがあるから来ないでくれと言われたり。現地にいるスタッフの帰国を延期したりして回していますが、規模を縮小せざるを得ないこともあります。

あの時は、とにかく情報を集めるためにオペレーションセンター、活動現地、各事務局が総出で動いていました。情報の更新が早すぎて数時間前の情報はすでに古くなり、モニターが追いつかない。そうこうするうちに次々に各国が国境を閉鎖したり航空便が飛ばなくなるという事態が発生しました。私たちは当然、保険をかけて現地に行くのですが、自分たちの身に何かあった場合の緊急の搬送も、なんせ航空便の有無によってできるのかできないのかが左右されてしまう。現地にいる人は最後かもしれない飛行機に乗って帰るか、それとも残るのかを選択しなくてはいけなかったし、またこれから出発していくスタッフにはきちんとその辺りのインフォームドコンセントを得ました。

現在は国によって、二十四時間以内のPCR検査結果を提出するとか、すごく厳しい条件をクリアしながら派遣しています。その条件も次々と変わるのですが。医療品も、WFP(国際連合世界食糧計画)のチャーター便に載せてもらうように現地で交渉したりして送っています。

いとう 常に状況が変化していくから、Aの場合にはA、Bの場合にはBと、やり方を機敏に考え続けなければいけないんですね。

白川 今回のコロナのせいで、感染症というのはすごく恐ろしいものだと、日本でも世界でも気づいたわけです。でも私たちの活動地ではコロナ以前から、感染症で多くの人が命を落としている。もしかしたら今は、そこに目を向けてもらう機会かもしれません。

いとう 今回の本でも書いたけど、デモで撃たれたガザの人たちは、感染症にも苦しめられている。銃弾でえぐられた傷口からばい菌が入ったり、銃弾が体内を通過するときにばい菌がばらまかれて感染症に冒され、足を切り落とすような事態にもなってしまう。これまでも人類は常に感染症と闘ってきたし、MSFは特に世界の現場で、感染症との闘いを続けてきたわけですよね。その経験は今、貴重な証言になると思う。

自分が役に立てる場所を求めて

いとう 今、白川さんは「国境なき医師団」の発信者として先頭に立っているから、入団希望者の中には、白川さんみたいなことがやりたいと言う人たちもいるでしょう。

白川 いますね。今のSNSの力はすごくて、簡単に本人にコンタクトがとれる時代だから、高校生がSNSで私を見つけて、ダイレクトメッセージを送って来ます。

いとう MSF日本事務局のイベントや講演会に参加すると、必ず一人か二人は女子中高生がお母さんと一緒にいるんですね。きっと本人が入りたいと言い、お母さんもそれを認めて、あなたはこういうところに入るのよ、いいの? と確かめに来ている。女の子たちはすごく真剣な目でみんなの言葉を聞いていて、こんな若さで人を救おうと決めているんだと思うと、感動してしまうんです。

白川さんが「国境なき医師団」に入ったのは、どういうきっかけなんですか。

白川 私が七歳ぐらいのとき、たまたまテレビで見ていたドキュメンタリーの最後に、「協力・国境なき医師団」と映ったんです。そのとき、「国境なき医師団」という言葉が突き刺さった。人種や考え方や肌の色の違いなどを超えて医療を提供している人たちがいることを知って感動して、憧れと尊敬の気持ちを持ったことを覚えています。でもその後は高校時代まで、バンド活動に明け暮れたりバイトをかけ持ちして、遊んでばかりいました。

いとう それを聞いたら、みんな安心すると思う。取材先でよく聞いたことだけど、「国境なき医師団」の人たちは、「私たちを聖人みたいに思わないでくれ、私たちは普通の人間なんだ、ただ人を助けたいからここにいるだけだ」と。

白川 そう、普通の人でいいんです。私は高校三年になって進路に迷っていたとき、突然、「看護師になる」という思いが降ってきた。でも商業高校だから普通科目はあまり勉強していないし、受験なんて無理。それで、定時制の看護学校に入りました。

いとう やっぱりガッツあるなあ。

白川 看護学校でも赤点ばかりだったんですが、なんとか国家試験に受かって、看護師になって三年目ぐらいのとき、一九九九年に「国境なき医師団」がノーベル平和賞を取った。そのニュースをテレビで見て、もう一度、夢と出会ったんです。ところが、自分はプロの看護師だから入れると思って説明会に行ったら、英語ができないとダメだと言われてしまった。それで英語学校に何年も通ったけど上達しなくて、二十代後半は苦しかった。夢を夢で終わらせるしかないのかなって。ところが母親が、「今諦めたら、あなたはきっと十年後も同じことを言ってるよ、だったら思い切って留学しなさい」と。

いとう さすが、娘をよく見てるね、母親は。

白川 それで踏ん切りがついて、三十歳を前にオーストラリアに留学して、そこで看護師資格をとって、七年暮らしました。英語もできるようになって、永住権まで取れて、パートナーもできた。勤めていた病院でもプロジェクトのリーダーを任されていたのに、なぜか虚しくなってしまった。それで自分探しの旅に出たんです。カンボジア、ラオス、マレーシア。タイへの旅で、自分で隠していた本音を認めた。ここでの生活を全部捨ててMSFに行くんだと。すぐに書類を送って、日本に帰国した翌週に面接を受けて、次の日に採用になりました。それが二〇一〇年の四月で、八月のスリランカがデビューでした。オーストラリアで買った車も家具も全部売ったり捨てたりして、バックパック一つで帰ってきたんです。

いとう あはは、メチャかっこいい! 注射器とかいっぱい持って、ランボーが人を救いにやってきた感じ。スリランカはどうでした?

白川 きっとどこに派遣されても同じ気持ちになったと思うんですが、ああ、これが私の居場所だと思えました。スリランカは二〇〇九年に、二十六年間続いた戦争が終わったばかりで、古傷を持った人たちも、元兵士もいっぱいいた。

いとう 戦争は終戦で終わるのではなく、巻き込まれた人にとっては一生終わらないんですよね。傷は残り続ける。

白川 それを一番初めに見せられました。みんな古傷に苦しんでいた。一生、松葉杖や車椅子を手放せない人がたくさんいる。戦争って、こういう傷跡を残すんだ。しかも、戦争中は世界も注目していたかもしれないけど、戦争が終わった後のスリランカのことは誰も見ていない。実はオーストラリアの病院から、一年間の休暇をあげるから、終わったら帰ってきなさいと言われていたのですが、スリランカにいる間に、もう戻ることはないと思って籍を外しました。

いとう 医療が届いていない人たちに届けるという、毎日の充実があったんですね。

白川 オーストラリアの病院では、私が抜けても、ほかの看護師もドクターもいっぱいいる。でもスリランカの現場は、私という一人の看護師がいるかいないかで、すごく変わってくる。それは看護師としての喜びであり、MSFの存在意義を強く感じました。

いとう 南スーダンの取材で話を聞いた薬剤師の方が、ここではやり方について議論はあっても、仕事そのものに不満のある人なんか一人もいない。なぜならば医療を届けるために納得ずくで来ているからだ、と話していました。

それは、日本の大多数の人がうらやましいと思うでしょう。今、我々のほとんどの仕事がブルシット・ジョブなんだから。皮肉なことに、自分が役に立てる場所があることの幸福が、紛争地にある。そこには戦争があって苦しんでいる人たちがいるから、幸福だなんて単純には言えないけど、しかし、彼らを助けることにはものすごく大きな意義と、本人の充実があるんだということは、強調しておかないといけない。

白川 本当にそうですね。

いとう 困っている人を助けて、自分の人生も充実する。両方にとっていいことをやりに行っているんだから。

医療だけでは救えないジレンマ

白川 でも派遣生活の中では、私もすごく苦しんだ時期がありました。シリアには戦争が勃発した二〇一二年、その半年後の二〇一三年と、続けて二回行きましたが、二〇一二年のときは、現地は血だらけの人ばかり。治療しても治療しても終わらないし、とりあえず救命しても、それでいいのか。

いとう いまここで救命することが、相手にとって本当にいいことなのかと、僕も一瞬、思ったことがあります。親を失った子どもや、一生治らない傷を負った人たち。ここで助けても、明日はどうするんだろう。でも、「国境なき医師団」は四の五の言わず、とにかく助けられる命は助ける。そのシンプルな答え以外にないと、僕も思いました。

白川 そうなんです。いろんなジレンマの一つに、医療だけではこの人たちを救えないということがある。骨はついだけれども、この人が普通の社会生活を送れるようになるまでのリハビリができるか。傷を負った患者さんたちの心のケアの必要性も、今回の本でレポートされていますよね。

いとう 心理的、社会的な問題は大きいですね。

白川 今回、いとうさんが取材されたアンマンの再建外科病院には、空爆に遭って全身やけどを負った子どもや、紛争で傷ついた人たちが集まっている。彼らは救命された後の人生の長い時間を、困難を抱えて生きていく。いとうさんは、「患者たちは心理的、社会的にも、つまり包括的に治療されなければならない」という医師の言葉を書き留めていますが、そのとおりだと思います。戦争しか知らない子どもたちがたくさんいる。私も内戦が激化したシリアで、「お父さんを殺したやつを殺しに行くために早く退院したい」という十歳の子どもに会いました。

いとう 厳しいですね。少年兵には僕も南スーダンで話を聞きましたが、彼らの心の傷は深くて複雑です。

白川 そういうジレンマの中で、ジャーナリストになりたいと思ったこともありました。MSFは戦争を止める団体ではなくて、私に与えられた役割は目の前の患者さんを救命すること。でも乳飲み子から老人まで、爆発で人間の原形をとどめていないような人たちが次々と運ばれてくる。二十四時間、朝も昼も夜も何時間もかけてオペして、終わってもまた次の患者さんがいる。その前に行ったイエメンでも全く同じ光景を見ていた。それが三ヵ月続くうちに、戦争を止めたい、止める側に回らなくちゃダメだと思ったんです。今も戦争をしている国があることはみんな知っている。シリアの空爆で何人亡くなったというニュースは目にする。でも、この惨状を知っているか。

いとう この一人一人の人間を見ているのかと。

白川 爆弾を落とす人は、ボタン一つ、命令一つで済むかもしれないけど、普通に生きている人たちがこんなひどい傷を負っている。戦争ってこういうことなんだと、写真一枚でも見れば、みんな目を覚ましてくれるんじゃないかと。そんなショッキングな写真は、テレビや新聞では当然出しませんが。

いとう 出さないけど、ある場合には必要ですよね。今回の『ガザ、西岸地区、アンマン』には、傷を負った人たちの写真がかなり入っています。写真を入れるかどうか、僕もすごく迷ったんだけど、これを抜きにしては語れないかなと。

白川 その通りだと思います。

いとう その人の人生とか心情まで入り込んで話を聞いて、相手を尊重した上で、今、こういう状態ですと写真を出す形で、その人の名前や年齢も、出来るだけ入れています。

白川 それはすごく大事だと思います。戦争に遭った何百人の中の一人じゃなくて、一人一人の名前があって、個性があって、生きてきた背景がある。そこを丁寧に書かれている。

いとう 「国境なき医師団」では医療活動と並んで、「証言活動」をもう一つの柱にしているでしょう。その意味で、白川さんは十分に現地の状況を僕たちに伝えてくれていると思うし、伝わっていると思います。

白川 うれしいです。私自身がジレンマを超えられたのは、完璧な治療はできなくても、現地に行くだけで、そこにいるだけでも、MSFの存在価値があるんだと気づいたときでした。シリアで、ジャーナリストも入れないようなところに入ったとき、外国からこんな危ないところによく来てくれた、励まされたと言われたんです。

看護師の立場でも伝えることはできる、伝えたいと思って本も出したし、取材や講演も断らずに受けようとしていたら、だんだんその比重が大きくなって。今は日本で、伝える仕事をしながら、採用担当として人を送り出す側にいます。

自分は夢がかなって「国境なき医師団」に参加して、活動も九年目になったとき、このまま紛争地に行き続けることを望んでいるのか、ちょっと迷いがあって、ある人に相談したんです。そうしたらその人が、「夢をかなえた人間は、夢をかなえさせるために、後進を育てる役割に回るんだよ」って。

いとう そのとおり。夢をかなえた人間は、後進をフックアップする責任があるし、フックアップする力も自動的についていると思うんですよ。自分のビジョンを持って、それを実現してきた人間だからこそ、あの人が言うのなら本当だと思ってもらえる。僕もずっと自分のやりたいことを勝手にやってきたんですが、今は自分の仕事の何分の一かは、才能のあるやつを引っ張り上げることだと思ってます。義務感だけじゃなく、やった! あいつ認められた! という快感があるし。

白川 私も今、すごく喜びを感じています。以前の私と同じように英語ができない子が、今回落ちて落ち込んでいても、もう一回受けろって何度も言ってます(笑)。

いとう 私自身がそうだったと言えば、説得力がある。白川さんは今、人を育てるモードになっているんだと思う。

今の若い人たちを見ていると、びっくりするほど世界のことに興味がない。その上にコロナのせいで、どの国も国境を閉ざして内向きに、ナショナリスティックになっている。「国境なき医師団」の理念も危うくなるような状態の中で、違う国の人たちと、リモートでもいいから繫がっていくことが大事だと思うんです。白川さんが中東やアフリカの活動地と繫いで話をするようなイベントをどんどんするのは重要。もちろん僕も協力します。そうしないと、海外で働くことができるんだということさえ知らない子どもたちが増えてしまう。それは日本にとっても海外にとってもよくないことだから。

伝えるすべのない人のために

白川 『ガザ、西岸地区、アンマン』の中で、ガザでMSFのドライバーをしているヤセルさんが、自分たちの実情を、ガザの外にいる人々に伝えて欲しい、と言う場面がありますね。そこでいとうさんが、「なぜ自分が生きているのかわかった気がした。彼らの伝言を運ぶためだった」と書かれていたのが印象に残っています。

いとう 白川さんがかつて自分の人生に悩んで、MSFに入って、自分はこれをしたかったんだと気づいた、そういうことにすごく近いと思う。そうか、俺はやっぱり人の役に立ちたかったんだ、ということですね。

白川 伝えるすべがない人たちのために。

いとう そうです。白川さんは、実際に戦場で傷ついた人の声を代弁できる立場ですよね。僕は、その後ろにいて活動を支える人たちの思いとか、患者ではなくても現地で暮らす人の苦しさとか、そういう話を聞く人は、たぶん自分しかいないようだと思って聞いてきた。そのことで、僕自身の生きている意味も与えてくれてありがとう、という気持ちです。

白川 私たち医療スタッフが見ているのは患者さんなので、患者さんのことは伝えられるけれども、私だったら、ドライバーのヤセルさんのことは伝えないと思う。もちろん傷を負った患者さんは被害者なんですが、ドライバーのヤセルさんは怪我してないから、入院してないから、誰も気にかけない。でも、ヤセルさんは……。

いとう 心に傷を持っているんだよね。

白川 いとうさんはそこに気づいて、書かれている。そういう人はいっぱいいる、患者だけじゃないんだよと。それはこの本のすごく大事なポイントだと思いました。

いとう 白川さんにそう言ってもらったら、勇気百倍ですよ。

もう一つ重要なのは、メンタルケアのことですね。患者さんだけでなく、「国境なき医師団」のメンバーも、活動地に行って帰ってきたら、ちゃんとメンタルケアを受けるでしょう。

白川 目に見えるものだけがダメージじゃなくて、心は誰の目にも見えないけれど、ダメージを受けている。空爆の中でおびえて過ごした時間とか、銃撃を受けたショックとか、学校がなくなってしまった子どもたち、そういう心の傷も、すごく大きな問題です。

先の話に戻れば、血を止めたり、骨をつぐだけが医療ではなくて、その人が今まで送っていた生活に、より近い形で戻してあげるところまでが、包括的に捉えた医療なんですね。そういう意味で心のケアはすごく大事です。MSFでは、紛争地への派遣の際にはメンタルケアの専門家を必ずつけています。

いとう それが世界の標準で、日本にもこの考え方がもっと入って来ないといけない。

白川 それこそ私を採用してくれた人に、君も必ず受けなさいと言われたんですけど、え、カウンセリング? 大丈夫大丈夫、と思っていた。でも、南スーダンに派遣されて戦闘に巻き込まれて、体重が七キロ減って帰国したとき、強制的にカウンセリングを受けさせられたんです。そうしたら、すごくよかった。私が現地で見てきた惨状を、知らない人に話してどうするんだと思っていたんですが、気づいたら、話しながらポロポロ泣いていた。

実はそれまでも派遣先から日本に帰ってきた後、電車の中で呼吸が苦しくなったりしていたんですが、それも見えないところで蓄積されていたダメージでした。日本に帰ってきて今は安心していい状況でも、いや、まだダメ、まだ危険でしょと、ずっとアドレナリンが出続けて、自律神経が乱れていたんです。そういうメカニズムを教えてもらって、納得しました。

いとう 今の白川さんの話を聞いて、医療者の孤独という問題を、ちゃんと考えなきゃいけないと思いました。紛争地での厳しい体験は、親や友だちにもなかなか言えないし、医療者同士でもかえって話しにくいですよね。

白川 そういえば、MSFの看護師や医者同士で、つらかったというのは言えないかもしれません。

いとう 患者さんに対してと同じように、医療者についても話せる場をつくることが必要だと思う。特に今のコロナ下で、医療者の孤独の問題は大きい。日本でも医師や看護師たちは最前線で治療しながら、飲みにも行けないし、子どもがいじめられたりしているでしょう。彼らのために、僕らが言えることはあるんじゃないか。

白川 ぜひ、いとうさんから発信してほしいです。私たちは同業者だから、いとうさんが言うことに意味がある。

いとう はい、わかりました(笑)。ちょっと離れた立場から言うから、人が聞いてくれるということもありますよね。それが僕の役目だし、利点でもあるから、それを生かしてやっていきます。

白川 そういう意味では、いとうさんは今回ガザやアンマンに行って、日本では経験しない非日常をたくさん見ているでしょう。メンタルは大丈夫ですか。メンタルのダメージは直後に出ることもあるし、帰国して一年後とか、後から来ることもあるんです。

いとう あ、そうか、僕自身のことか! さすが看護師。それは全く思いつかなかった。確かに、僕も絶対、ストレスを感じてるよね。MSFでカウンセリングを受けて、その経験を、自分を使って取材してみよう。

白川 銃口を向けられて、いつ撃たれてもおかしくないところにいるんだと感じること自体が、大きなストレスですから。

いとう そういう意味では、ガザの住人は全員、メンタルケアを受けなくちゃいけない状態ですよね。二十四時間監視されて、自由がないわけですから。

白川 本当にそうです。私は二〇一五年にガザに派遣されて、当時は現地の看護師さんたちを管理する役目でしたが、みんな大学や大学院を出ている優秀な人たちばかりでした。ガザには高学歴な人たちが多くて、今はSNSで情報も入ってくるから、外の世界のこともよく知っている。皮肉なことに、それによってさらに苦しめられる。語弊のないように言うと、外の情報が何もなくて、自分たちの街が封鎖されているのが当たり前、これが普通の人生だと思っているわけじゃなくて、それがいかに理不尽なことかわかっているから、余計に心理的に締め付けられるんです。

いとう 全部見えている状態で、それを受け入れざるを得ない。何重にも鬱屈していくことになるわけですね。

白川 ガザから外へは一歩も出られないし、戸籍みたいなものも管理されている。若者たちは大学を出ても外に出ていけないから、仕事がない、未来がない。それがガザの現実です。そんなふうに今も封鎖されている人たちがいることを、たぶん日本の多くの人が知らない。

いとう その現実を、とにかく伝えていくしか今は方法がない。白川さんや僕が本を書いて伝えて、ここにこんな問題があるんだよ、人間がそこにいるんだよ、そして、それを助けに行く人たちもいるんだよ、と知るだけでも、少しは違ってくるんじゃないか。そう願っています。

(二〇二〇年一一月二七日、講談社にて)

関連情報:

■いとうせいこうさんによるMSF関連書籍

『ガザ、西岸地区、アンマン「国境なき医師団」を見に行く』

『「国境なき医師団」を見に行く』

『「国境なき医師団」になろう!』

■海外派遣スタッフ募集情報

募集職種/求める人物像