南アフリカ: 女性の4人に1人がレイプを経験——被害に遭ったらまずどうする?

2017年12月24日 証拠となるDNAを採取し、加害者を特定するレイプキット

証拠となるDNAを採取し、加害者を特定するレイプキット

性犯罪率が世界で最も高い南アフリカ。南ア警察によると2015~2016年に報告されたレイプ件数は4万2496件。だがこの数字は、実際に起きたレイプの4~11%に過ぎないと見られている。国境なき医師団(MSF)が2015年に実施した調査によると、女性のうち4人に1人がレイプに遭っているにもかかわらず、医療機関に相談する割合は20人に1人にとどまっている。すぐに治療すれば、望まない妊娠やHIV感染を食い止められる。被害女性の1人は適切なケアの大切さを訴える。「病院に行っていなければ自殺していた」

「被害者たたき」の現実

バーで週末の夜を楽しむ男性たち

バーで週末の夜を楽しむ男性たち

南アフリカの「プラチナ・ベルト」とよばれる鉱山帯に位置する、ルステンブルク市ボイテコン。採掘業で成り立つこの町は、金曜日の夕方になるとビールを手にした鉱山労働者で賑わいを見せる。

自動車の修理工場にいた男性グループが、「座って少し話そう」とMSFの女性スタッフ2人を誘った。2人は健康教育を担当するヘルスワーカーだ。日々、地域を歩いて回り、性暴力に関連する病気のリスクを説明したり、被害後すぐに医療機関を受診するように促したりしている。男性に対しては、医療情報が書かれたカードやコンドームを手渡す。

「レイプされたと女が言っても、実際はそうじゃないことだって結構ある」と修理工場の機械工が話す。「男と寝て、後から『5000ランド(約6万6560円)ちょうだい。払わないとレイプだって訴えるよ』と言ってくるんだ」

しかし、男性側が被害者であるかのような主張は次の瞬間に覆った。恋人と手をつないだ女性が通りかかり、男性グループは冷やかしの口笛を吹いて言った。「マジで、ここの女たちは5年後に裸で出歩いてるだろうな」。その女性は、露出度の高い服は着ていなかった。

ヘルスワーカーはうんざりして立ち去った。「被害者たたき」をする男性たち……。加害者のほぼ全員が男性で、レイプ被害者の大多数が女性である事実は揺るぎない。ここでは、性暴力は驚くほど日常的なことなのだ。

女性の「4人に1人」がレイプを体験

地域を回るMSFのヘルスワーカー

地域を回るMSFのヘルスワーカー

2015年、MSFはルステンブルク市周辺で調査を実施。その結果、18~49歳の女性のうち2人に1人は性暴力を受け、4人に1人は生涯のうちに少なくとも一度はレイプされた経験があるということが分かった。

ディネオ・レコンさん(仮名)は2016年9月、誕生日の夜に知人の男からレイプされた。

「クラブで女友達を含む友達数人と飲んでいました。女友達がいなくなってしまったので、男友達の1人が『ガソリンスタンドまで送って行ってあげるから、そこで電話をかけたらいいよ』と提案したんです」とレコンさんは振り返る。

だが、男はレコンさんを送り届ける代わりに自分のアパートまで車を走らせ、「思い通りにさせないとおまえを殺して死体をクロコダイル川に投げ込むぞ」と脅した。

レイプに遭ってしまったら……

レイプによる感染を防ぐ抗HIV薬

レイプによる感染を防ぐ抗HIV薬

望まない妊娠やHIVなどの性感染症、抑うつ障害を招くリスクがあるため、すぐに医療施設で受診して適切なケアを受ける必要がある。しかし、ルステンブルク市で毎年約1万1000人の女性が性的暴行を受けているにも関わらず、受診率はわずか5%にとどまっている。

要因の一部は偏見にある。冒頭の男性グループのように「被害者たたき」をしてもいいと思われている。治療薬の認知度が低いことも問題だ。MSFの調査によると、半数の女性がレイプ後でもHIVは予防できることを知らなかった。

仮に知っていたとしても、性暴力の被害者をケアできる場所は圧倒的に不足している。MSFが最近発表したレポート(英語)によると、南アフリカでレイプ被害者に対応するよう指定された公的医療機関の4分の3は、総合的なケアを行う機能を備えていないことが明らかになった。

2015年5月、自宅に男3人が押し入り集団レイプされたコンスタンス・フィリさん(仮名)。事件後、ケアを受ける場所を見つけるのは大変だった。警察に連れられて最寄りの医療施設に行ったがレイプキット(※1)を置いておらず、法看護師(※2)もいなかったという。

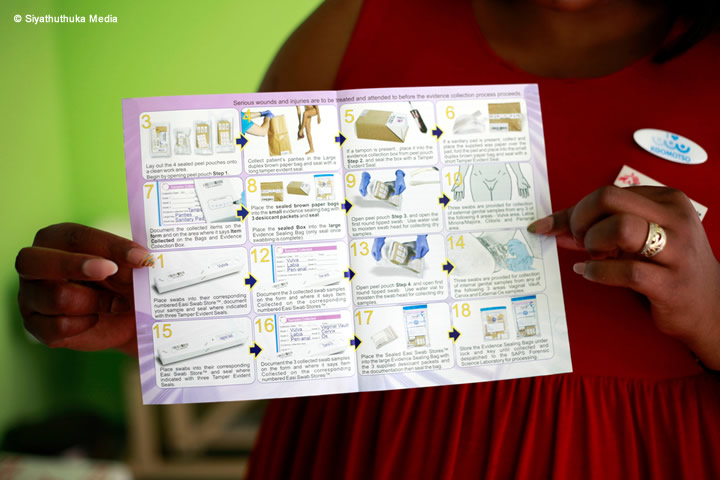

- レイプ加害者を特定するため、体や衣服に付着したDNAを採取するキット

- 性暴力被害者を専門的にケアするためのトレーニングを受けた看護師

コンスタンスさんは話す。「1時間かけて他の病院へ行き、ようやく治療と法医学鑑定を受けられました。その後もカウンセリングに通い、3回目を終えたとき心が軽くなったことに気づきました。レイプに遭っても、目に見える傷がないため医療施設に行かない女性もたくさんいます。カウンセリングを受けなければ、私は自殺していたでしょう。こうしたケアが普及し、被害女性が利用できるようにするべきです」

MSFはボイテコンに専門の支援センターを置き、医療や心理・社会面で性暴力被害者を支援している。受診の大切さを呼びかけるキャンペーンも展開し、患者数は増加傾向にある。2015年からは州の保健局と協力して、複数の指定施設でこうしたサービスを提供できるよう整備している。