フィリピン:「まだ治療を受けられていない人も」

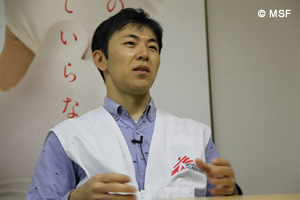

2013年12月05日 仮設病院で治療にあたるMSFの渥美医師

仮設病院で治療にあたるMSFの渥美医師

フィリピンの台風30号被害から1ヵ月が過ぎようとしている。国境なき医師団(MSF)は、レイテ島、パナイ島、サマール島を中心に、各被災地に仮設病院を設置したり、現地の病院を支援したりして医療援助を続けている。また、移動診療チームが、援助が届きにくい遠隔地や離島を巡回している。

MSF日本から派遣した渥美智晶医師(外科医)は、11月17日にセブ島に到着し、2日後の早朝、最も被害が大きかったレイテ島のタクロバンに入った。がれきの撤去作業が夜通し行われていた状況で、渥美医師も仮設病院の設置に立ち上げから加わった。渥美医師に現地入りした当時の状況と現状について聞いた。

記事を全文読む

仮設病院に立ち上げから参加

渥美医師がタクロバンの被災状況を最初に確認したのは、セブ島から乗った飛行機の機内からだった。暴風雨と高波に襲われた海岸線は「あちこちに巨大な沼ができている」状態だったという。

MSFが拠点に定めたベサニー病院は被災し、12月4日現在も機能を停止している。渥美医師とほか2名の麻酔科医は、病院内の4室の手術室のうち、使用に耐えうる1室の清掃から始めた。MSFの緊急援助用の医療器具・医薬品を格納した近隣の大学から、外科手術に必要なものを自力で病院に運び込み、棚を手作りするなどして3日がかりで整備した。

11月21日には病院敷地内にテント式仮設病院が完成するなど緊急対応の環境が整った。最初の手術はその2日後。被災時に受けた傷がすでに化膿している患者だった。その後も同様の患者が相次いで搬送されてきた。中には、化膿した脚を切断しなければならなかったり、破傷風で手術が必要だったりする重傷者もいた。

口コミで広がり、郊外から来院

仮設病院の設置は、被災したベサニー病院での

仮設病院の設置は、被災したベサニー病院でのがれき撤去から始まった

運ばれてくる患者はタクロバン市の郊外で被災した人びとが多く、「地域の医療体制が機能していなかったり、病院が遠かったりして治療を受けられない人びとがまだまだ多いと感じました」と話す。

タクロバンは水・電気の供給が滞っており、MSFの仮設病院の開設を周知する手段がなかった。しかし、緊急援助を行っているNGOなど諸団体が情報交換をする会議が毎日夕方に開かれており、そこから口コミで広まった結果、外来の患者数は1日平均150人以上、救急救命(ER)は1日25~50人、手術も1日10件前後と急速に増えていったという。

渥美医師は「MSFの医療提供は始まったばかりで、患者数は今後も増えていくでしょう」とみている。地元では、被災者の診療を有償に戻している病院もあり、医療援助を無償で提供しているMSFの病院へと患者がシフトすることも考えられるという。

さまざまな支援が活動の励みに

タクロバンでの活動を報告する渥美医師

タクロバンでの活動を報告する渥美医師

MSF日本が呼びかけたフィリピン台風緊急援助には、12月5日現在、1万8967件・計2億3004万円の寄付が届けられた。

渥美医師は「寄付は被災地の活動資金として、医薬品・医療器具の調達などさまざまなことに役立てられています。また、SNSなどを通じて寄せられたコメントもスタッフ一同の励みとなっています」と話している。