医療・研究関係の方へのお知らせ

【報告】母子・小児保健ワークショップ2024を開催(1月28日、東京)

2024年02月09日2024年1月28日、国境なき医師団(MSF)は日本事務局で母子・小児保健ワークショップ2024を開催し、産婦人科医、小児科医、助産師の方を中心に会場46名、オンライン221名の方にご参加いただきました。

当日の構成は、午前にMSFの現場で直面した症例を中心とした講義、午後に会場でのワークショップを行いました。最初の産婦人科領域の講演では、空野すみれ医師と竹中裕医師が登壇。空野医師はまず世界的な妊産婦・新生児死亡率や死亡原因を示した上で、実際に経験したマラリアに感染した妊婦、子宮破裂、産科フィスチュラなど日本ではあまり経験しない症例を提示しました。

続いて竹中医師は、特に母体の命を救う死戦期帝王切開に焦点を当て、危機的状況に陥った際にCPRを実施しながら帝王切開をするなど、自身が経験した成功例と残念な結果に終わってしまった例を出し、医師として死戦期帝王切開を決断するポイントなどを語りました。

続く助産師領域の講演では、國吉悠貴と土岐翠がそれぞれ担当。最初は國吉が南スーダンでの活動経験を元に、現地での助産師の役割や文化的な背景に配慮する重要性などを説明しました。土岐の講演は性暴力と安全な中絶ケアに特化し、日本とあまりに違う性暴力被害者の現実を、患者のストーリーを読み上げる形で話し、MSFが実施する安全な中絶ケアや避妊薬の提供、啓発活動などについて話しました。

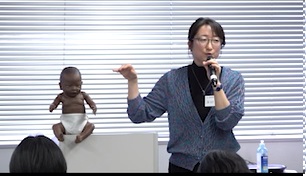

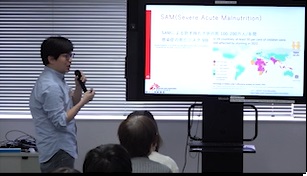

小児科領域のパートでは蟹江信宏医師と浦部優子医師が2人同時に講演する形で実施。まず活動地での小児科医の仕事の内容や、よく遭遇する疾患などを全般的に説明し、その後に日本であまり経験することのない、栄養失調の総論、実態と治療について実際の症例を交えて解説しました。また逆に日本での知識が役に立つ例として糖尿病を挙げ、浦部医師が経験した12歳男児の印象的なケースを紹介しました。

ワークショップの後は、科別交流会として産婦人科、小児科、助産師のグループごとに分かれ、実際の派遣活動の様子や日本でのキャリア構築、初回派遣時の準備、採用時の条件など、多岐にわたる質問が挙がりました。会の終了後も多くの参加者が残り、スピーカーに質問をしている様子が見られました。

終了後に実施したアンケートでは、以下のように多くの前向きな意見が寄せられました。

産後フィスチュラや死戦期帝王切開は言葉では聞いたことがあっても、実際に体験した方の話を聞く機会がなかったため非常にためになりました。また、どんな治療においても現地の文化を重んじながら交渉する、目的に向けて手段を変えるといった柔軟性を持つことが大切なのだと思いました。

産科医がいない中、助産師がカバーする範囲が多く驚きましたし、また性暴力・中絶の現場で、どのようにまずは患者さんを守るのかが大きなテーマの1つなのだと勉強になりました。文化的背景に応じて患者さんや家族をケアできるように、視野を広く持つ必要があると感じました。

現地では多職種の連携で子どもの命・健康を守っているのだと分かりました。MSFで働くには特別な経験や知識が必要だと思っていましたが、日本で積み上げた基礎的な知識や経験を応用し生かされていることも分かり自分も今一度基礎をしっかり磨こうと奮起しました。

午後のケーススタディの事例はあまりにも問題が複雑で戸惑いましたが、それでもさまざまな方法やいろいろな可能性があり、どのような選択をするかは地域性や対象者の置かれている環境に合わせることが大切なことが分かりました。午前中の講義の内容もより具体的に理解でき、遠方から参加した甲斐がありました。

会場で1日参加をしました。午後のケーススタディは全て正解がない内容で難しかったですが、登壇者とは別のファシリテーターがうまくガイドしてくれ、また実際の事例を職種混合で考えることができて学びになりました。