世界一新しい国 南スーダンでおきていること 自衛隊は去ったが…

2018年12月27日

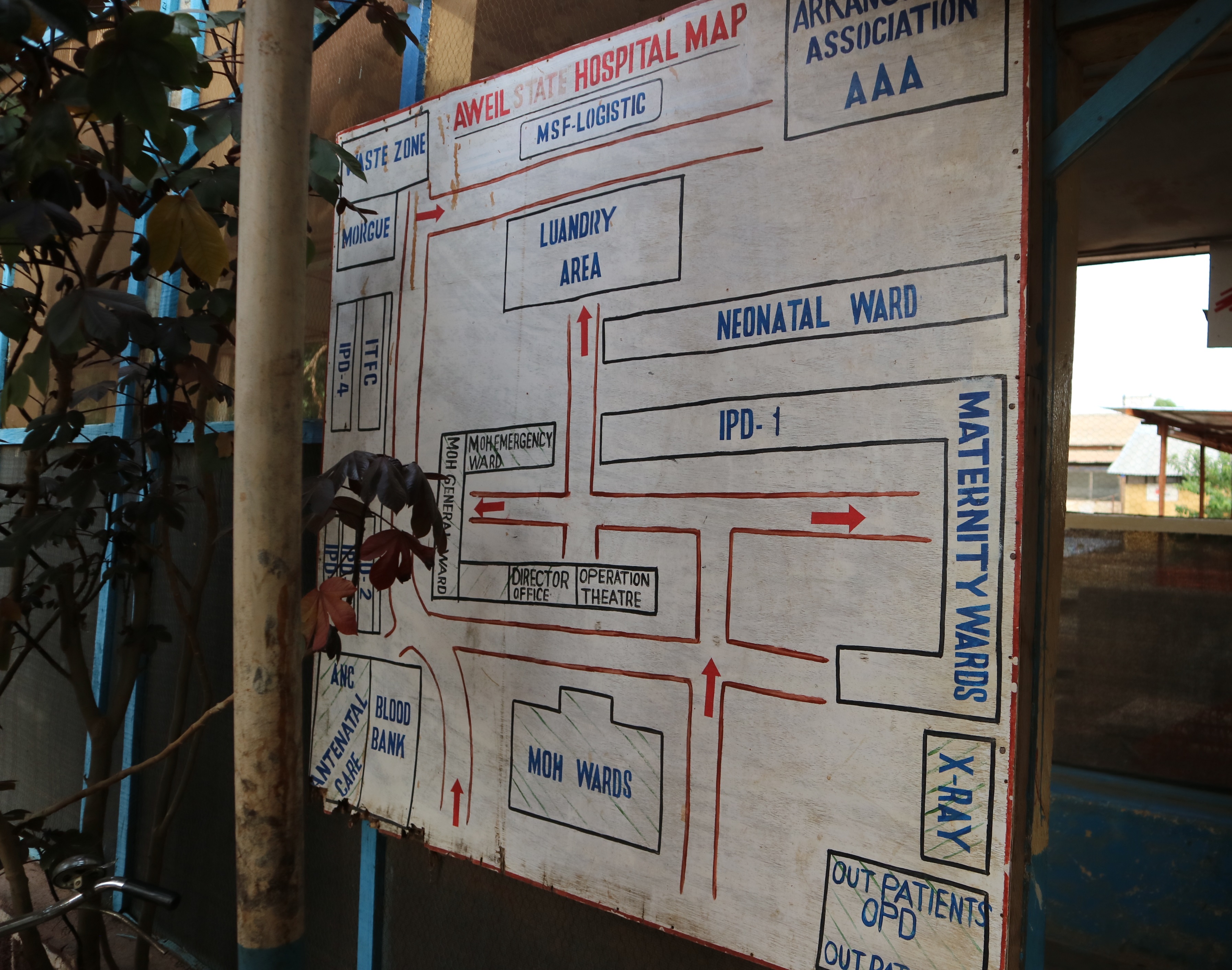

アウェイル=2016年 ©MSF

アウェイル=2016年 ©MSF

そこは、ただただ平たい。航空機の窓から見えるのは、赤茶の大地に低木の緑がまばらに交ざる大地。やがてそれは、赤、青、白の屋根の平屋の建物へと変わっていき、飛行機はエンジン音をとどろかせて、土の滑走路に滑り降りた。

アフリカ大陸の中央東に位置する南スーダン。世界で一番新しい国だ。

今年4月。成田空港から飛行機を2回乗り継いで24時間余り。自衛隊を巡り日本の新聞をにぎわせた南スーダンに立った。目的地は、国際NGO「国境なき医師団」が一部運営する病院。前年、国境なき医師団日本は、使い道を指定した特別寄付金を募り、集まった6.8億円を同国北部にある「アウェイル病院」に送った。 国境なき医師団スタッフ総勢400人が働き、住民のかけがえのない命を支える。

寄付してくれた日本の方たちに医師や患者たちの思いを報告する——。そんな目的で降り立った首都ジュバの空港。そこにはプレハブとテントを組み合わせただけの「入国審査所」があり、人道援助団体の関係者でごった返していた。「入国許可書はコピーじゃダメだ。いや構わない」。そんな押し問答の末、100ドルを払って、スタンプをもらった。事前に撮影許可書を得ていたが、パソコンからカメラ、レコーダーまで、一つひとつを確認された。人ごみを抜け、待機していたランドクルーザーに乗り込むころには、1時間近くたっていた。

ジュバ市街

ジュバ市街の道路はきれいに舗装され、5、6階建てのビルも散見される。兵士の姿は見えない。ここが南スーダンだと聞かされなかったら、発展にわく別のアフリカの国の都市だと言われても驚かない。だが「状況はいつ急変してもおかしくない」(ジュバの国境なき医師団セキュリティ責任者)というように、緊張状態は続く。

空港から車で20分ほど。鉄門で閉ざされたオフィスに着き、広報や人事の担当者らから説明を受ける。月曜日だが、まだイースター休み期間で人もまばらだった。国全体の活動責任者ウィル・ハーパーさんとつかの間の挨拶を交わし、車で5分の宿舎に向かった。

年季の入ったホテルを借り上げたのだろうか、1階は広々としたダイニング、キッチン、建物の裏手には植物で葺いたバンガローがある。3階建てで、決してピカピカではないが、トイレとシャワーが各部屋についたしっかりした建物だった。

ジュバの宿営地 ©Saki Mizoroki/MSF

ジュバの宿営地 ©Saki Mizoroki/MSF

6時間の時差があり、夜は早めに眠くなってしまう。皆が宿舎に帰ってくるのを待ちきれず、1月から赴任している日本人ロジスティシャンの丸井和子さんに案内してもらい、近くのレストランへ歩いて向かった。

5階建てホテルの屋上にあるレストラン・バー「ジェームズ」。遠くに茂る緑の向こうに、不釣合いに豪華なホテルも見える。野焼きだろうか、遠くに炎が上がっていた。丸井さんはケニアのビール、日本から一緒に来た同僚の古川佳世さんはハイネケン、わたしはマンゴージュースを頼み、はじめましての乾杯。目を閉じると、夜風が心地よく、リゾート地だといわれても疑わない。だが、夜7時を過ぎると、セキュリティのため歩くことは許されず、車で移動しなくてはならない。

ジャーナリストではなくNGO職員としてのビザのため、残念ながら、撮影が許されるのは、国境なき医師団の敷地内のみ。空港はおろか、市街地も撮ることはできない。

アウェイルへ

翌朝7時、同僚の古川さんと北へ600キロ離れたアウェイルへ向かう。東京-岡山ほどの距離だが、プロペラ機なうえ、途中2回着陸して、給油もするため、半日以上移動にかかる。運航を支えるのは国連WFPのUNHAS(国連人道支援航空サービス)。空港の建物には、支援国の国旗が描かれ、米独EUに並んで、日の丸もあった。

待合所はテントで、隙間から曇天がのぞく。木製ベンチが並ぶ様子はさながら教会のようで、WFPやUNICEFといった援助機関のシャツやベストを着たり、ストラップをかけたりした人が目立つ。スーツ姿の男性もいる。丸刈りの男性たちと対照的に、おしゃれな髪型の女性たち。一部を染めて編み込んだり、段々にカールさせたり。様々な言語が飛び交い、テント内で共鳴し、飛行機のエンジン音と重なりあって、喧騒が耳に痛い。

行き先ごとに乗客が呼ばれ、小型バスに乗り込んで飛行機へ向かう。車内は、ラジオだろうか、男性の声で演説が流れ、やがてそれは少女たちの明るい英語の合唱に変わった。

「わたしたちは南スーダンの子ども、教育が未来をひらく(チルドレン・オブ・サウススーダン。エジュケーション・イズ・アワー・ソリューション)」。そんな歌詞だった。

ルンベックとワウという町を経由し、最終目的地アウェイルへ。小型機が1時間ほどおきに離着陸を繰り返すので、疲れた体にはこたえ、吐き気を抑えるのに必死だった。

アウェイル市街=2016年 ©Jean-Christophe Nougaret/MSF

アウェイル市街=2016年 ©Jean-Christophe Nougaret/MSF

そして、着陸したアウェイル空港は「空港」ではなかった。滑走路は土。空港を隔てるフェンスもない。トタン小屋が1棟、テントが1棟、あとは草を編んだ小屋がぽつりぽつり並ぶ。少し離れた木陰に援助機関のランドクルーザーが15台ほど待機しており、機体から降りた乗客らが散り散りに乗り込んでいく。遠くに赤い帽子に軍服姿の男たちがトラック1台を囲んで、たむろしている。背中には機関銃。やがて、その一団もトラックに乗り込み、どこかにいってしまった。

私たちも待機していた国境なき医師団の車に乗り込んだ。ジュバに比べて、かなり暑い。照りつける太陽。乾いた大地。未舗装の道路が続く。途中、線路をまたいだが、完全に土に埋まっていた。長く使われていないようだった。

MSFのランドクルーザー ©Saki Mizoroki/MSF

MSFのランドクルーザー ©Saki Mizoroki/MSF

10分も進むと舗装路に合流した。角にはガソリンスタンドだろう、「インペリアル・ペトローリアム」と素朴な手書きのペンキ看板がさがる。太陽光発電パネルが載った建物が1棟あって、驚いたが、大半は草を編んでつくった円錐形の屋根の住居「トゥクル」だ。垣根も同じ植物で編まれている。(地元出身のスタッフたちにこの植物の名前を聞いて回ったが、誰もが「草(グラス)」と答えるだけだった)

©Tomas Sebek/MSF

©Tomas Sebek/MSF

「セカンダリー・ガールズ・スクール」。そんな英語の看板がかかるコンクリート造りの平屋もあった。後で地元スタッフに聞いたところ、いまは公立校も無料ではなくなってしまい、チョークや黒板、教科書といった教材の値段も高騰。教師への給料支払いが滞り勝ちなのも問題になっているという。「エジュケーション・イズ・アワー・ソリューション」。あの少女たちの明るい声はどこへ届くのだろうか。

すれ違う車といえば、援助機関のランドクルーザーばかり。その脇を2人乗りの男性たちがバイクを走らせる。秋田犬ほどの大きさのヤギが草を食み、色鮮やかなドレスをまとった女性たちが頭上にバケツや穀物袋を乗せて歩く。広場には市がたち、ほうれん草、トマト、オクラなど野菜が並ぶ。

「武力衝突」「戦闘」という言葉が飛び交う首都ジュバ近郊とは対照的に、ここ北部アウェイルは安定した状況が続く。日中、わたしたち国境なき医師団の外国人スタッフも、複数人なら歩き回ることも許される。だが、人々は貧しい。WFPが食糧を配布しているが、その量は限られ、農業用の種もまく前に食べてしまうのが課題という。

さらに車を走らせ10分ほどで、宿営地に着いた。鉄条網が塀の上をつたい、門番が3人いる。だが、本格的に侵入者を防ぐ造りではない。国境なき医師団は武器を一切持たない。日ごろの情報収集や交渉に力を入れ、状況が急変すれば、いち早く把握し、スタッフの安全を守るのが責任者の重要な役割だ。

陽気な門番たち ©Saki Mizoroki/MSF

陽気な門番たち ©Saki Mizoroki/MSF

宿営地の広さは、日本の小さな小学校の校庭ぐらいだろうか。それが細い道を挟んで、二つ並ぶ。寝泊りする掘っ立て小屋「トゥクル」が10棟ずつほど並ぶ。内部はベッド1台と机、たんすでいっぱいになる大きさ。宿営地中央にダイニングエリア、脇にキッチンがある。端には、レバーをひねると天井から降ってくるだけの水シャワーと、臭いの強烈な「ぼっとん」トイレが並ぶ。

到着したのは午後1時ごろだった。遅めの昼食は、羊肉のトマト煮込み、トマトサラダ、ポテト、白米。うまく味付けされていて、日本人の舌にもおいしい。だが、同じ味付けが毎日続くので、長期に滞在するスタッフは苦労するという。

「地元政府と良好な関係を保っています。地域社会に感謝され、受け入れてもらっています。私たちは大きな雇用主でもありますし」。プロジェクトの責任者マイケル・パーカーさんから説明を聞き、トゥクルで休んだ。翌朝はいよいよ病院だ。

アウェイル病院

朝は涼しい。柱にかかる温度計をみると27度。そよ風が肌に心地よく、長袖の薄着一枚を羽織ってちょうどいい。午前5時を回ると、鶏が鳴き出し、どこからともなく民族風の音楽が聞こえてくる。「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは」と清少納言は詠んだが、オレンジ色に染まっていく宿営地の塀越しの空に、息を呑む。

宿泊地から病院まで徒歩10分強。だが、カメラやパソコンなど貴重品を持っているので、国境なき医師団のランドクルーザーで移動しなければならない。ロジスティシャンのカナダ人男性は、頭に巻いていたバンダナを盗られたというし、水筒すら盗られた人もいるという。ここは「安全」といっても、生命を脅かす危険が低いという意味で、日本の安全レベルとは違う。

雨季のアウェイル市街=2017年8月 ©Peter Bauza

雨季のアウェイル市街=2017年8月 ©Peter Bauza

赤茶色の土ぼこりが舞う道端で、女性が茶を売り、その脇をやせた野良犬が横切る。カランカランと鳴るのは、ロバの首にかかるベルだ。ロバは二輪の台車を引き、少年が器用に乗って鞭打つ。病院近くには市が立ち、サンダルや食器が並び、カラフルな服がかかる。廃タイヤから作ったゴムサンダルをびっちりきれいに並べた物売りもいた。

アウェイル病院の入り口=2017年 ©Peter Bauza

アウェイル病院の入り口=2017年 ©Peter Bauza

病院の入り口には門番がいて、患者が来るたびに鉄門を開けていた。まっすぐ奥へ進むと待合室。患者の体重を量り、体温を測り、簡単な検査をし、病状に応じて、振り分ける。左側は「ER」。仕切りもエアコンもない区画にベッドが並ぶだけで、日本でのイメージとは180度違うが、医療スタッフが手当ての必要な患者に手際よく処置していく。

ERの裏手には入院施設が広がる。建物は南スーダン保健省のものだが、大半を国境なき医師団が運営している。母屋には新生児病棟やICU病棟が入る。

©Saki Mizoroki/MSF

©Saki Mizoroki/MSF

病院は暑い。病棟にはエアコンがなく、患者たちの顔にはじんわりと汗が浮く。ベッドが仕切りなく並び、寝かせた新生児の脇に母親たちも横たわる。

回診中の小児科医タラ・ダグラス医師(30歳)が説明してくれる。オーストラリア出身の海外派遣スタッフだ。「昨日入院したばかりの生後8ヶ月の赤ちゃんです。気管支に炎症があって、酸素を送っています。容態が安定するといいのですが」。その視線の先には、ピンクの服をまとった母親に抱かれた裸の男児。苦しそうに呼吸している。

わが子を心配そうに見つめる母親 ©Saki Mizoroki/MSF

わが子を心配そうに見つめる母親 ©Saki Mizoroki/MSF

ダグラス医師

ダグラス医師はその人柄の良さが全身から弾け伝わってくるような女性だ。聞くと、アウェイルが国境なき医師団での初めての活動という。父親も医師で、オーストラリア国内の先住民が暮らす地域やパプワニューギニアなど医療が行き届かない場所を転々としながら育った。「ずっと国境なき医師団で働きたいと思っていました」

アウェイルでは髄膜炎や栄養失調、下痢といった病気に加え、マラリアや結核など母国では珍しい症例にも対応する。「初めての現場は毎日が挑戦です」とダグラス医師。現場に詳しい地元医師3人とお互い教えあい、高めあう。「お互いに教えあえるバランスが取れていて、一緒に働けることをうれしく思います。みなエネルギーと情熱にあふれ、患者さんを助けたい思いでいっぱいです」

ダグラス医師(右端)と国境なき医師団のスタッフら ©Saki Mizoroki/MSF

ダグラス医師(右端)と国境なき医師団のスタッフら ©Saki Mizoroki/MSF

ただ、悲しい場面に遭うことも少なくない。「オーストラリアや日本のような設備はないでしょう。助けたくても助けられない命もあります。『家族に助からないでしょう』と伝えるのは医師だったら、絶対に口にしたくない言葉です……」

ダグラス医師は、アウェイルに暮らす人たちを指して何度も「レジリエント」という言葉を使った。日本語で近いのは「辛抱強い」という意味だろうか。内戦に翻弄され、家族がばらばらになり、大切な人を失う。食べ物が豊富にあるわけでもなく、医療施設も最新鋭ではない。それでも出来る限りの治療に心から感謝する。ダグラス医師ははにかむ。「医師として、とても謙虚な気持ちにさせられます」

アウェイル市内に住むレギーナ・アンゴンさん(25歳)は3月27日、双子の男児チャンとンゴルを出産。未熟児で貧血を起こしていた。輸血をして、抗生物質を投与。容態が安定した。「この病院がなければ、この子たちは生きてはいなかったでしょう。救われました」とアンゴンさん。©Saki Mizoroki/MSF

アウェイル市内に住むレギーナ・アンゴンさん(25歳)は3月27日、双子の男児チャンとンゴルを出産。未熟児で貧血を起こしていた。輸血をして、抗生物質を投与。容態が安定した。「この病院がなければ、この子たちは生きてはいなかったでしょう。救われました」とアンゴンさん。©Saki Mizoroki/MSF

母屋から離れた別棟として、栄養失調の子どもたちが入院するITFC病棟と、子ども外科病棟がある。病棟といっても、それは飛行機を格納する倉庫のような、かまぼこ型の建物で、そこにベッドが仕切りなく並ぶ。その脇に、いまは空き地が広がる。マラリア患者が増える雨季に、そこに複数のテントを張って、対応する。

©Peter Bauza

©Peter Bauza

子ども外科病棟には、やけどや骨折の患者が目立つ。母親が用事で目を離した少しの間に、炊事用の火に触れてしまうケースが多い。また、この季節はマンゴーが熟れる。採ろうとして木から落ち、怪我をして運ばれてくる子どもたち。髄膜炎(メランジェタイテス)に引っ掛けて、「マンゴー傷(マンジェタイテス)」とスタッフたちは冗談を飛ばしていた。

病院敷地に茂るマンゴーの木 ©Saki Mizoroki/MSF

病院敷地に茂るマンゴーの木 ©Saki Mizoroki/MSF

マウェインちゃんとアケッチちゃん

子どもが入院している母親たちが話を聞かせてくれた。生後8ヶ月のマウェインちゃんは体にひどいやけどを負った。母アブックさんが、年上の子ども4人にその世話を任せ、水くみに出かけている間、料理用に炊いていた火の上に転んでしまったという。

子どもたちの泣き叫ぶ声を聞いて、家に走りこんだ母アブックさん。すぐに近くの診療所へ連れて駆け込んだ。3月21日にアウェイル病院に転院した。今後、症状が落ち着いたら、皮膚移植をする予定だ。

母アブックさんはこう話す。「最初に運ばれてきたときは、とても具合が悪かったのですが、今は遊べるまで回復しました。お医者さまたちは大変よくしてくれますし、食事もいただけて、感謝しています」

マウェインちゃん(右)と母アブックさん ©Saki Mizoroki/MSF

マウェインちゃん(右)と母アブックさん ©Saki Mizoroki/MSF

この病棟には、ちょろちょろ動き回って訪問者にあいさつする「ヒーロー」がいる。やはり母親が水くみに出かけているときに炎の中に倒れてしまい、重いやけどを負った男の子アケッチちゃん(3歳)だ。

いつもひょうきんなアケッチちゃん(左)と母アブックさん ©Saki Mizoroki/MSF

いつもひょうきんなアケッチちゃん(左)と母アブックさん ©Saki Mizoroki/MSF

入院したときアブックさんは3人目の子を妊娠中だった。アケッチちゃんの面倒を見ながら、病院で出産。夫を亡くし、長女は親戚に面倒をみてもらっているという。

わたしたちの訪問目的を告げると、遠く離れた日本の人たちを思いやる言葉をかけてくれた。次々と身に降りかかる困難にもかかわらず。

「ここの人たちはとても大変な状況のなか生きており、教育を受けるのも大変です。病院を支援してくださってありがとうございます。感謝するとともに、日本のみなさまの幸せをお祈りいたします」

「ゴッド・ブレス・ジャパン」。こんな困難にあっても、遠い海の向こうの人たちへの思いやりを忘れない言葉。おもわず涙がこぼれそうになった。

ケトナー医師とルピン医師

麻酔科医でアメリカから派遣されたアリーシャ・ケトナー医師も、こんな心優しい患者の男の子の話を打ち明けてくれた。ナッツを砕く機械に右手を挟んでしまい、指を全て失った7歳ぐらいの少年。「最初は手首から先がダメだとみられたけど、指だけの切断ですんだのは不幸中の幸い。でも、彼は私にこう言ったんです。『僕が怪我をしてしまって、おばあさんを助けることができなくなってしまった。申し訳ないって』」

南スーダンは戦いが続き、困難な生活を強いられてきた。それでもここの人たちは「助け合いの精神を忘れない」。そう話すのは産婦人科医でアメリカから派遣されたリサ・ルピン医師(54歳)。回診すると、患者たちから「あのお母さんの具合が悪そうだから、先に診てあげて」と声をかけられるという。「こんなコミュニティーで働けるのは本当に素晴らしいこと。人間にとって一番大切なのは、絆でしょう。それがここには強くあります」

ルピン医師が医師を志したのは13歳。産婦人科病棟でボランティア活動をした。命の誕生という素晴らしい瞬間に立ち会え、重要な仕事をしながら、お金をもらえることに少女だったルピン医師は驚いた。だがいま、ロッキー山脈を遠くに頂く豊かなコロラド州で医師として働く中で、「本当に治療が必要な人を助けたい」という初心から離れつつある現実と向き合っていた。

アメリカとは対照的に、アウェイルには基礎的な設備や機器しかない。それだけに自分の治療が、患者の生死を大きく左右する。「本当に医療が必要な人を助けるという志を思い出させてくれる」とルピン医師。こうした同じような思いは、国境なき医師団の東京事務局で日本人医師らからも何度も聞いた。日本やアメリカのような先進国から赴く医療者の中には、高度な治療をときには過度とも思えるほど与え続ける医療のあり方に違和感を覚え、国境なき医師団に医療の原点を見出す人もいる。

ルピン医師は底抜けに明るい性格で、物言いも直接的だ。「私ってズバズバいう性格でしょ。でも、本当に頼りになるって思ってもらえるのよ」と笑う。回診では患者に現地語であいさつし、分娩室では現地語で「押し出せー!」と呼びかける。「スタッフは爆笑するんですよ。アクセントが変なのかしら。でも文化を知ろうとしていることが伝わるから!はっはっは」

ルピン医師に、いまの夢をきいてみた。「世界平和っていったら大きすぎるかしら。そうね、お母さんが安心して安全に出産できること。亡くなる母親や子どもが減ること。国境なき医師団がここにいることで、確実に救える母子がいます」

妊婦の手術をするルピン医師(左)とケトナー医師(中央)ら ©Saki Mizoroki/MSF

妊婦の手術をするルピン医師(左)とケトナー医師(中央)ら ©Saki Mizoroki/MSF

アウェイル病院の国境なき医師団プロジェクトで働くのは総勢400人。ケトナー医師やルピン医師のような海外から派遣されるスタッフは「エキスパット(外国人派遣スタッフ)」と呼ばれ、入れ替わり立ち替わり常に20人ほどだ。医師や看護師といった医療者から、経理や調達といった管理部門まで、専門家たちが数週間から数年にわたって、志願して赴く。

だが、スタッフの大半は地元・南スーダン出身のスタッフたちだ。自身も大変な思いをして内戦下に学び、いま病院で働く。

「ナショナルスタッフのうち、誰にインタビューするのがいいと思う?」。外国人の医師らに聞いたときに、皆が一番に挙げたのがファドゥル・ラマダン医師(31歳)だった。

ラマダン医師とピティア看護師とグネ看護師

「医師になるのは、小学生のときからの夢だったんです」というラマダン医師。4人きょうだいの末っ子で長男。学費を母が支えてくれたという。「僕を誇りに思ってくれる母。絶対にがっかりさせてはいけないんです」と青年は力を込める。

手術室の前に立つラマダン医師 ©Saki Mizoroki/MSF

手術室の前に立つラマダン医師 ©Saki Mizoroki/MSF

2002年に看護師として働き始め、薬学を修めて医療助手になった。さらに医学部を卒業して、医師に。「医師になり、より多くの患者を助けられるようになりました」と喜ぶ。病院のあるアウェイル出身のため、地元の人たちが感謝してくれることが何よりもうれしいという。

ただ、治療は順風満帆ではない。薬草を使った伝統療法に頼り、感染が骨まで広がってしまう子どものケースでは、先進国のような設備がないため、切断するしかない。さらに切断を拒む患者に対しては「何もできないことも……」と目を落とす。外科医も足りず、ときには悪い道が続くワウの町まで患者を運ばなければならない。「もっと学び、外科医を目指しています。学費を確保するのは簡単ではありませんが。でも外科医になれば、地元の人たちの役にもっと立てるんです」とラマダン医師。「援助団体が去っても、私は働き続けますから」

ロバート・ピティア看護師(30歳)は4歳からウガンダの難民キャンプで暮らした。1991年、ジュバ近郊で政情不安が広がったためだ。友人に学費を支えてもらい、ウガンダの首都カンパラにある看護学校を卒業した。

「アウェイル地域の人たちが大変な思いをしていると聞い」たピティア看護師は2013年、アウェイルに移った。ジュバから600キロメートル以上離れたアウェイル。一緒に働き始めた仲間たちは、多忙な仕事や十分ではない給料、雨漏りする家などを理由に次々と帰郷していった。だが、ピティア看護師の意志は固かった。「一番大事なのは、ひとの命を救うこと。他にも仕事はあったけれど、南スーダンの人たちが苦しんでいるのに、去る選択肢はなかった」と振り返る。

ワウやイダといった近郊の町で展開するMSFプロジェクトも経験した後、昨年12月に看護師のマネージメントをする「ナース・アクティビティ・マネジャー」に昇進。ER・ICU・入院病棟・栄養(ITFC)の4つのユニットを受け持ち、スタッフのマネージメントやトレーニングから、マラリアのピークに備えたプランニングまで仕事は多岐に渡る。

笑顔を見せるピティア看護師。取材の後、たまたまジュバまで一緒に帰ることに。アウェイルの空港では、ぼろぼろの服を着た靴磨きの少年に、まったく汚れていない革靴を渡して磨いてもらい、代金を渡す優しさを見せていた。 ©Saki Mizoroki/MSF

笑顔を見せるピティア看護師。取材の後、たまたまジュバまで一緒に帰ることに。アウェイルの空港では、ぼろぼろの服を着た靴磨きの少年に、まったく汚れていない革靴を渡して磨いてもらい、代金を渡す優しさを見せていた。 ©Saki Mizoroki/MSF

「スタッフを助ける姿勢を示すことで、尊敬してくれたり、アドバイスにより耳を傾けてくれたりするようになりました。いい仕事をしたときはみんなの前でほめます。お互いをプロとして尊敬し合うこと、それが鍵だと思います。チーム精神が育ってきていてうれしく思います。すべてはよりより患者ケアのためです」

南スーダン人のスタッフとして、外国からくる医師らとの間を取り持つのも大切な役割だ。「違う文化、国、やり方。話し合って、理解しあうことが大切ですから」

ピティア看護師には夢がある。いつか自分もエキスパット(外国人派遣スタッフ)になって、ほかの国で苦しんでいる人たちを助けたいという。「多くのエキスパットが南スーダンの人たちを助けるために、来てくれます。だから私もほかの国に行って、助けたいんです」

家族が散り散りになったスタッフもいる。アリス・グネ看護師(49歳)は首都ジュバ出身。子ども3人をウガンダの難民キャンプに残し、自身はここアウェイルで働く。親族は隣国ケニアやウガンダに住む。「これも人生」と静かに笑みをみせるグネ看護師。妹を出産で亡くし、その子どもたち4人も育てた。

2005年から国境なき医師団の看護師として働く。「いま息子は法律を、娘は工学を勉強しています。私が国境なき医師団で働くことができなければ、学費は払えなかったでしょう。国境なき医師団は患者を助けるだけではなく、南スーダンの次世代も支えてくれているのです」

グネ看護師はときどき遠くを見る表情になった。 ©Saki Mizoroki/MSF

グネ看護師はときどき遠くを見る表情になった。 ©Saki Mizoroki/MSF

命を救う最前線にいるグネ看護師が願うのはなによりも平和だ。「南スーダンの人たちは苦しみ続けています。この国に平和が訪れてほしい」

再びアウェイル病院

午前8時を回ると、昇った太陽が大地を容赦なく照りつける。日中気温は35度を超える。「ビーチにいるように感じる。ただし海なしのね」とプロジェクト責任者のパーカーさんが言うように、確かに暑さだけはリゾート地のものだ。

病院内ではためく洗濯物 ©Saki Mizoroki/MSF

病院内ではためく洗濯物 ©Saki Mizoroki/MSF

日差しを1分も浴びると、汗が吹き出る。カメラやノート、撮影許可書などの書類を持って、冷房のない病院を歩き回るものだから、着古した黒ズボンに汗染みが浮いた。

こうして3日間、病院スタッフと患者に話を聞いて回った。実は外国人の派遣スタッフは、ダグラス・ルピン両医師のように、欧米など平和な先進国からだけ志願してくるわけではない。白人が黒人を助ける、といったステレオタイプは昔の話だ。

ンダイサバ医師

ヒラリー・ンダイサバ医師(41歳)は、内戦が続いた東アフリカ・ブルンジ出身。戦いの中、多感な青年時代を過ごした。殺された高校の同級生も多くいた。覚えているのは、患者を運んで町を行き交う、国境なき医師団の車。南部にあった病院の評判は高く、数百キロ離れた場所からも患者が集まっていた。

和平合意が成立した2000年、ンダイサバ医師は医学部に進んだ。研修先に選んだのも、かつて国境なき医師団が運営していた病院だった。卒業と前後してエイズ患者を治療する病院で「人道精神を学び」、援助の道に進むことを誓ったという。

ただ、ここまでの道のりは平たんではなかった。国境なき医師団の面接試験中にインターネットがつながらなくなってしまい、事務局から連絡が途絶えた。自費で航空券を買ってパリに渡り、友人宅に泊まりながら面接を受けた。

合格して2016年に中央アフリカ共和国へ派遣されて以降、アウェイルは4つ目の派遣プロジェクトとなる。いま医療ディレクターという、医療スタッフを統括する任務を負う。

病院施設の配置について議論するンダイサバ医師(左)ら ©Saki Mizoroki/MSF

病院施設の配置について議論するンダイサバ医師(左)ら ©Saki Mizoroki/MSF

技術や知識がバラバラのスタッフのマネージは一筋縄ではない。「スタッフにプロトコルを浸透させるのは大変」とンダイサバ医師。

最も多忙なマラリアが増える雨季も、もう目の前だ。だがンダイサバ医師はエネルギーに満ちている。「アウェイルの患者さんに出身を聞かれて、『ブルンジです』と答えると、驚かれます。同時に『わが国はずっとよくならない』と嘆くんです。でも、私は自分の経験をもとに励まします。『争いが続いたブルンジも平和になりました。南スーダンだって、よくなります』」

アルガジジさん

エキスパットは医療者だけではない。プロジェクト責任者のパーカーさんのように、会社でいうと管理部門にあたる仕事をする人たちがいてこそ、病院が運営できる。

ウィーサム・アルガジジさん(33歳)は人事担当で、首都ジュバのコーディネーションオフィスで働く。今回の私たちのアウェイル出張と重なり合う日程で共にアウェイルを視察し、帰路もエチオピアのアジスアベバ空港まで一緒だった。

アルガジジさんの故郷はリビア。国境なき医師団のメンタルヘルスのプロジェクトで働いていた。だが、患者が思うように集まらずにプロジェクトが閉鎖されたため、海外派遣スタッフとなって、外国で支援活動する道を選んだ。「国境なき医師団は、寄付する人のニーズじゃなくて、医療の必要があるところに行く。そこがいいんです」

今回は7回目の派遣。首都のオフィスにいるので、直接に患者と接する機会は限られる。それでも「医師の航空券を手配する仕事でも、誰かがやらないと進まない。小さな仕事の積み重ねが患者の命を救うことにつながるんです」と力を込める。

普段は、遊び心いっぱいの人懐こい青年。だが根はまっすぐで真面目だ。「ご家族がとてもいい教育をしてくれたんでしょう?」と本人に尋ねると、「顔が赤くなっちゃうよ」と照れながら、校長先生だった祖父の教えが大きいと打ち明けてくれた。「おまえが心から好きと思える仕事をしなさいと言われてね」

祖国リビアは政情不安が続く。「休暇期間中も母国には帰らないよ。空港が閉鎖されたら、プロジェクトに戻れなくなっちゃうから」。さらっと言ってのける。日本の若者とは全く違う現実がこの青年の笑顔の後ろに広がる。

日本へ

アウェイルを出発する朝。宿舎トゥクルの窓を直しに、大工の男性がやってきた。部屋を片付けながら、片言の英語で雑談。日本の寄付者への特別な報告を作るために訪れたというと「それはいいことだ、いいことだ」と笑顔。そして、こう続けた。「もう行っちゃうのかい。地元の人と話すチャンスがなかったね!」

ずっとアウェイルにいて感じていたことだが、ここの人たちは一般的に穏やかで、優しい。話しかけると、素直な返事がある。とても気持ちがいい。

ここで時計の針を48時間早回しする。土曜日の昼過ぎにジュバの宿営地を出発し、成田空港に降り立ったのは、日曜日の夜中だった。

そこにあるのは、いつもの東京の摩天楼。暗闇に点滅する信号機。着飾った通行人。ピカピカ光るタクシー。日常だった風景に、アウェイルの記憶が重なり、とても大きな違和感を持つ。

大きなバックパックを背負って駅から歩いていると、幼稚園児ぐらいだろうか女の子とその両親の家族連れとすれ違った。夕食の帰りなのか、女の子は楽しそうに父親に話かけている。

すると、その手前に、アウェイルのはだしの幼女が飛びはねる幻想が蘇った。出発の朝、ダグラス医師が教えてくれたエピソードのこんな少女だ。

「3歳ぐらいの女の子かな、木の棒切れにビニール袋をつけて、くるくる回しながら、楽しそうに笑っているのをまちで見たの。なんでもない日常だけど、病院で辛いことがあったとき、こういう小さな喜びを見るのがうれしいなって」

アウェイルと東京。全く違う日常の風景。でも子どもは同じ。人間も同じ。感情も同じ。

涙の中、少女の幻想は消えていった。そして、旅も、終わった。

南スーダンの少女=2015年 ©Dominic Nahr

南スーダンの少女=2015年 ©Dominic Nahr

溝呂木佐季 国境なき医師団日本 エディトリアル・プロダクション・マネジャー

2018年4月、南スーダンを訪問

この紀行文は、アウェイル病院支援プロジェクトに寄付くださった方々への活動報告をウェブ用に書き直したものです。

(年齢・肩書きはすべて取材時)