遺贈寄付Q&A

日本ではまだなじみの薄い遺贈寄付ですが、近年関心を持たれる方が増え、国境なき医師団日本にも多くのご質問が寄せられています。ここでは、よくあるお問い合わせ例をご紹介します。

Q

遺贈寄付はいくらから可能ですか

遺贈寄付というと、大きな金額でなければできないとお考えになる方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。財産の一部だけでも、いくらからでも可能です。

Q

近くに相談できる人がいません。誰に相談したらいいですか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士、信託銀行など信頼できる専門家に相談されることをお勧めします。もしお心当たりの専門家がいない場合は、国境なき医師団の「遺贈寄付ご相談窓口」にお問い合せください。

Q

相続税はどうなりますか?

国境なき医師団へ遺贈寄付された財産については、相続税がかかりません(ただし一定の条件を満たすことが必要です)。くわしくは国境なき医師団の「遺贈寄付ご相談窓口」にお問合せください。

Q

特定遺贈・包括遺贈とは何ですか?

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。「特定遺贈」は、遺贈する財産を金額や項目として、具体的に指定する方法です。「包括遺贈」とは、たとえば「財産の全部」や半分、30%というように、割合のみ指定する方法で、その場合は負債など負の資産も引き継がれることになります。

国境なき医師団がお受けできるのは基本的に特定遺贈ですが、一定条件のもとで包括遺贈もお受けしております。くわしくは「遺贈寄付ご相談窓口」にご相談ください。

Q

どのような不動産や有価証券は遺贈できますか?

国境なき医師団では、原則として、不動産や有価証券は換価して寄付してくださるようお願いしていますが、一部例外もございます。詳しくはこちらをご覧ください。ご検討の際は、国境なき医師団の「遺贈寄付ご相談窓口」にご相談ください。

Q

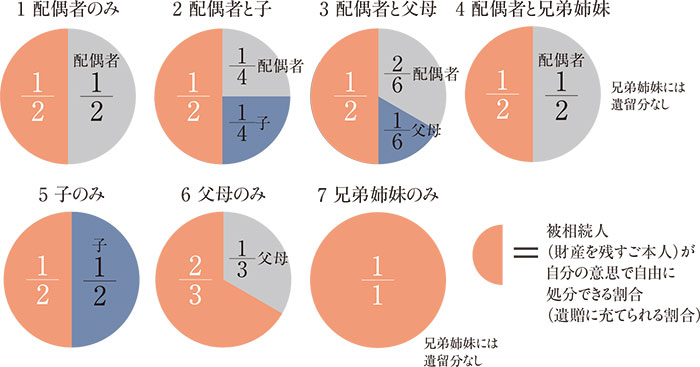

遺留分とはなんですか?

「遺留分」とは、配偶者、子、孫、親などの相続人に、最低限保障される遺産の取得分です。遺留分を侵害する遺言書でも法的には有効ですが、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求(遺留分を取り戻す請求)をすることができます。

トラブルを避けるためには、遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないよう留意されることをお勧めします。

Q

現金以外の寄付で注意すべき「みなし譲渡課税」とは?

不動産や有価証券など、現金以外の財産を遺贈する場合、その不動産や有価証券の時価が、取得した時点よりも高くなっていることがあります。

この差分に対して課税されるのが「みなし譲渡課税」です。現行法では納税義務が原則、受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)ではなく相続人に課せられるので注意が必要です。

トラブル回避のためにも、現金以外の遺贈を検討される際には、「遺贈寄付ご相談窓口」にご相談ください。

Q

生命保険の受取人に国境なき医師団を指定したいのですが。

ありがとうございます。生命保険の受取人として団体を指定できるかどうかは、保険会社によって異なります。まずはご契約の保険会社にご確認いただけますでしょうか。その上で、当団体を受取人に指定いただける場合は、国境なき医師団の「遺贈寄付ご相談窓口」にご連絡ください。必要書類などを用意させていただきます。

Q

私の死後、遺言書を見つけてもらえるか、国境なき医師団にちゃんと連絡が行くのか心配です。

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

- 国境なき医師団とは?

- 遺贈寄付までの流れ

- 公正証書遺言とその作り方

- 自筆証書遺言とその書き方

- 遺贈Q&A

お問い合わせ

国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口

遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。

国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。

遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。

-

電話03-5286-6430

- ※平日10:00~17:00 土日祝日年末年始休

-

E-Maillegacy@tokyo.msf.org

- ©Julie Remy