海外派遣スタッフ体験談

いつも必ずやりがいが見つかる 自分のキャリアを広げられるMSFの活動

2022年06月06日中嶋 優子

- 職種

- 集中治療専門医

- 活動地

- イラク

- 活動期間

- 2022年2月~2022年3月

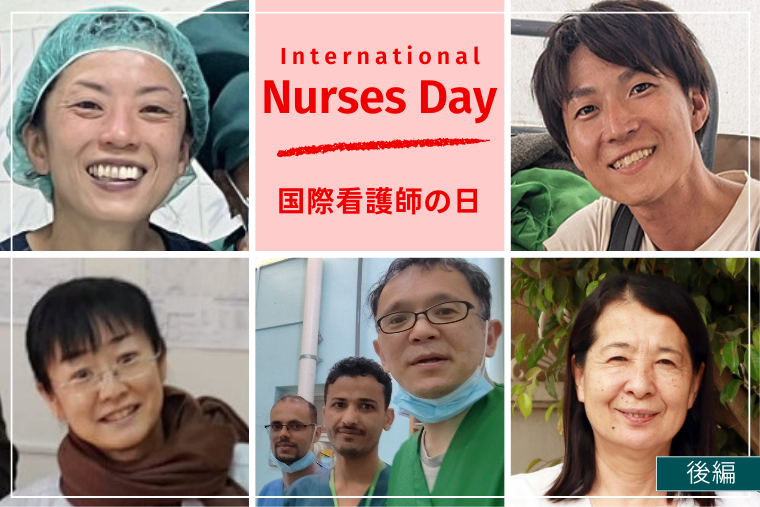

高校生の時に国境なき医師団(MSF)の活動を知り、医師の道を志す。麻酔科医としてキャリアをスタートした後、MSFに参加。これまでシリアや南スーダンなど、計6カ国で7回の医療・人道援助活動に携わる。2022年3月にMSF日本の会長に就任。(写真:本人中央)

新型コロナの集中治療対応で訪れたイラクで……

今回派遣されたのは、イラク北部・ニネワ県のタル・アファルという町にある政府が管轄する病院でした。県都のモスルから車で2時間ほどの場所にあり、マイノリティの宗派や民族、文化の人たちが多く暮らし、一時期は武装勢力の支配下に置かれたこともある複雑な背景を持つ地域です。そのため検問所なども厳しく、医療へのアクセスという点では孤立しやすい環境でもありました。

タル・アファルに通った Ⓒ MSF

プロジェクトは、新型コロナウイルス感染症の重篤患者の受け入れ態勢を整える目的で立ち上がったものでした。また、地域にとって重要な病院のため、なるべく独立して治療を行う環境を整える、という目的も。ところが現地へ行ってみたら、コロナの感染自体も落ち着いており、重篤患者もいませんでした。もちろん、その時いなかったから受け入れ態勢が必要ないというわけではありません。そこで、いざという時のための準備やスタッフの育成に力を注ぎました。

着任してから2、3週間は何が必要とされているかを確かめるため、ニーズアセスメントを行いました。その際、病院内の倉庫を見せてもらったのですが、使用されてない寄贈された医療機器がいくつかあったんです。その中にとても性能が高く、使いやすい呼吸器 (HFNC: ハイフロー)を発見。これを使わない手はない。そう思い、技術トレーニングの目玉としてこの呼吸器の機能や利点、使い方を現地スタッフに教えることにしました。

学ぶ意欲の高いスタッフに囲まれて

ニーズアセスメントでは、改善の余地があるものを見つけることができました。それをもとに、どの分野だったら短期間の技術トレーニングで大きな効果が得られるかを考え、トレーニングの内容を組み立てました。

そもそも当初の目的でもあったコロナ対応というのは、感染症や呼吸器疾患の基本的な対応がベースになります。そこで、トレーニングでは呼吸管理に焦点を当てました。呼吸管理をきちんと学んでいれば、コロナはもちろん、重篤な呼吸困難の患者が来ても対応できるようになるからです。提供できる医療の全体的な底上げを目指しました。

派遣期間中に80人くらいのスタッフにトレーニングを行いましたが、最後のトレーニング時には、呼吸器を「トレーニングを受けた同僚に教えてもらって、もう使ったことがある」というスタッフも出始めました。まだこちらは病棟での実際の導入を要請したわけではないのに、スタッフ同士で教え合い病棟では既に自発的に導入されていました。それを聞いた時はうれしかったです。

また、もっと教えてほしいという意見もたくさん聞きました。学ぶ意欲が高く、新しいことを知った後ももっと学びたいと思ってくれる。そのようなモチベーションで取り組んでくれたことにも励まされました。

また、もっと教えてほしいという意見もたくさん聞きました。学ぶ意欲が高く、新しいことを知った後ももっと学びたいと思ってくれる。そのようなモチベーションで取り組んでくれたことにも励まされました。

MSFに寄せられる信頼

地域にもよりますが、中東はもともと医療のレベルが高い場所です。いま、何が足りないかというと、医療物資や技術トレーニングでしょう。そこはMSFが一番サポートできる分野だと思います。

イラクのように戦争を経験し、文化的・宗教的にも複雑な背景を持つ国が、復興に向け頑張っている中、やはり物資が足りないという現実に直面します。たとえば、「エコーはどうしているんですか?」と聞いたら、「武装勢力に盗まれてしまい、それ以来ありません」という答えが返ってきたこともありました。

活動地ではMSFが期待されていることを実感します。それはMSFの資金力と機動力が地元の人たちに信頼されているから。「MSFなら何とかしてくれる」と多くの人が考えてくれているのです。そのような信頼があるのは、やはり支えてくれる支援者の皆さんのおかげです。それをどのように最大限活用していくか──。改善の余地があるところの、実現可能な方法を模索するのも自分にできることだと思っています。

いつも必ずやりがいがある

高校生の時にテレビを通じてMSFを知りました。純粋にかっこいいと思い、また、生物や人間の病態生理学などの分野が好きだったことも重なって、医学部に進みました。

医師としては、麻酔科医からスタートしMSFに参加。その後、救急医に方向転換をして、救急医の研修医をしている間は麻酔科医としてMSFの活動に携わっていました。いまは組織のプロトコル、ガイドライン、システム作りなど、管理職的な経験も身に着いてきました。自分のキャリアを振り返ると、「広く浅く」経験を積み重ねてきたと感じますが、その「広く」の部分がMSFの経験を通してどんどん広がっていると思います。

MSFの活動の魅力は、いつも必ずやりがいがあること。活動地もプロジェクトも常に違いますが、いつどこに行っても新しい学びがあります。「楽しい」と言ったら語弊があるかもしれませんが、活動地で医療活動に携わるのはもちろん、MSF日本の会長として理事会と共に行う仕事もやりがいを感じます。また、昔からの憧れがいまも原動力になり、続けることができているのだと思います。

医師としては、麻酔科医からスタートしMSFに参加。その後、救急医に方向転換をして、救急医の研修医をしている間は麻酔科医としてMSFの活動に携わっていました。いまは組織のプロトコル、ガイドライン、システム作りなど、管理職的な経験も身に着いてきました。自分のキャリアを振り返ると、「広く浅く」経験を積み重ねてきたと感じますが、その「広く」の部分がMSFの経験を通してどんどん広がっていると思います。

MSFの活動の魅力は、いつも必ずやりがいがあること。活動地もプロジェクトも常に違いますが、いつどこに行っても新しい学びがあります。「楽しい」と言ったら語弊があるかもしれませんが、活動地で医療活動に携わるのはもちろん、MSF日本の会長として理事会と共に行う仕事もやりがいを感じます。また、昔からの憧れがいまも原動力になり、続けることができているのだと思います。

それぞれの出身国の料理をふるまい、

テラスで食事をすることも Ⓒ MSF

集中治療専門医としてMSFで活動したい方は……

主な業務内容、応募条件など、

詳しくは『集中治療専門医』のページへ!

セキュリティ上、外出の制限があったので、休日はのんびりと宿舎で過ごしていました。宿舎の裏に犬のファミリーがいて、子犬が6匹いたので会いに行ったり。えさをあげるのが楽しみでした。また、たまにですが宿舎の地下のシェルター兼ジムで体を動かし、運動不足を解消していました。