ロヒンギャ危機から5年

ロヒンギャ:「忘れられた危機」を生きる人びと

2022.08.22

この目で見た、ロヒンギャ難民キャンプのいま──「忘れられた危機」にしないために

MSF日本の事務局長、村田慎二郎 Ⓒ Elizabeth D. Costa/MSF

「今年は、ミャンマー軍によるロヒンギャの人びとに対する大規模な掃討作戦から5年。ロヒンギャの市民権がはく奪されてから40年。そして国軍による政権の誕生でロヒンギャへの抑圧が強まってから60年が経ちます。

なぜ、いまバングラデシュに訪問することを決めたか? それは、これほど長い間迫害されているにも関わらず、国際社会の関心が低く、MSF日本として危機感を抱いているからです。

2017年の危機から5年が経ち、国際社会の注目がウクライナに向かう中で、ロヒンギャを含む他の人道危機に対する関心が低くなっていることも、その理由なのかもしれません。

『ロヒンギャ』という言葉の背景にある、人びとが置かれた現実を、一人一人のストーリーを、『忘れられた危機』にしてはいけません」

ロヒンギャ迫害 知ってほしい7つのこと

なぜロヒンギャの人びとは国籍を奪われ、難民となったのだろうか。

-

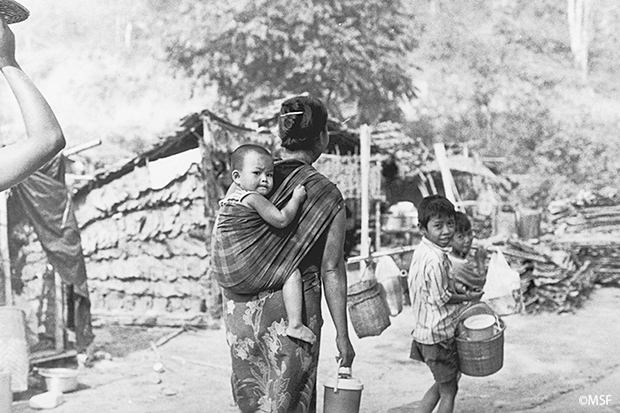

バングラデシュの難民キャンプへ逃れた人びと=1978年 ① 1978年

ビルマ(現ミャンマー)の軍政が国籍を審査する事業「ナガーミン作戦」を開始し、ロヒンギャから国民登録証を没収。さらに武力とレイプを用いた弾圧により、ロヒンギャ20万人をバングラデシュへ追いやった。

その後、大半のロヒンギャは本国へ送還されたが、身分証を奪われ「外国人」とみなされるようになった。 -

タイとミャンマー国境地帯に住む山岳民族カレン族=1985年 ② 1982年

ビルマ政府が国籍法を改正し、135の「土着民族」を国民として認定。約100万人いたロヒンギャは、このリストから除外されて無国籍となった。 -

軍事作戦によりバングラデシュに逃れた一家=1992年 ③ 1991年

国名を変更したミャンマーで、国軍が軍事作戦を開始。ロヒンギャに対し、処刑、暴行、性暴力、強制労働、結婚の制限、土地の押収、家屋破壊などを行った。翌1992年には25万人以上のロヒンギャがバングラデシュへ逃れて難民となった。

しかしバングラデシュとミャンマー両国の合意で、国際社会の抗議にもかかわらず、1996年末までにほとんどの難民が強制送還された。 -

15歳の時、ラカイン州の混乱からたった1人で脱出し、マレーシアへ逃れたロヒンギャ女性(22歳)=2019年 ④ 2012年

ラカイン州の仏教徒とイスラム教徒との間で衝突が発生し、ミャンマー各地でもその影響が広がった。数百人が犠牲となり、家屋や宗教施設は破壊され、一帯が壊滅した。約14万人のロヒンギャが家を追われ、現在に至るまで劣悪な避難民キャンプに隔離されている。 -

ラカイン州のMSF診療所。11カ月後に破壊された=2016年 ⑤ 2016年

長年にわたる暴力、法的規制の強化、差別的なヘイトスピーチに対し、ロヒンギャはさまざまな方法で対抗してきた。大勢は他国へ逃れたが、少数の人はロヒンギャの武装集団に加わった。 -

掃討作戦で夫を失い、7歳の息子と森の中を歩き続けた女性。バングラデシュへ渡るボートの上で女児を出産した=2018年 ⑥ 2017年

武装集団が行った襲撃への報復を名目として、国軍がロヒンギャに対する史上最大の掃討作戦を発動。MSFはこの作戦により殺害されたロヒンギャを6700人記録した。75万人以上がバングラデシュへの避難を余儀なくされた。 -

ラカイン州パウトーのロヒンギャ避難民キャンプ=2021年 ⑦ 2022年

現在、ミャンマーに残るロヒンギャは約60万人。ラカイン州の避難民キャンプや村に暮らすが、移動を制限されているため、仕事ができず教育や医療もほぼ受けられずにいる。

バングラデシュでは90万人以上が難民キャンプに暮らす。また何十万人もの人がマレーシア、インド、パキスタンなどの国々に無国籍のまま離散している。

「無国籍」とは何か?

国境なき医師団の人道問題コーディネーター、ジーナ・バークが、「無国籍」という言葉の意味と、ロヒンギャが置かれた状況について説明する。

健康教育活動でロヒンギャ女性の命を守る

MSFの病院を訪れる患者の多くが女性であることからも、長引くキャンプ生活による精神的、身体的負担への影響が非常に大きいことがわかる。高血圧や糖尿病などの慢性疾患、皮膚病の疥癬(かいせん)やC型肝炎のような感染症など、難民キャンプではさまざまな健康リスクがある中、特に妊娠や出産に関しては、自宅出産が一般的なこともあり、命の危険が伴うことも多い。

情報を届けて 病院で安全な出産を

既にセッションに参加経験のある女性も多い Ⓒ Elizabeth D. Costa/MSF

セッションでは、主に産前産後ケアや家族計画について説明。妊娠中の危険な症状や病院で出産するメリットにも触れ、専門家のサポートが受けられる医療施設での出産を促している。「多くのロヒンギャの女性は自宅で出産しています。伝統的な慣習や医療従事者への不信感、ミャンマーで医療を受けられなかった経験などが重なり、自宅出産を助長しているのです」と、健康推進活動を担当するMSF助産師のスチトラは話す。

彼女自身もロヒンギャでMSFではボランティアスタッフとして働く Ⓒ Elizabeth D. Costa/MSF

いまも多い自宅出産 意識の変化は少しずつ

ファテマさんの実の娘は自宅出産をした際に、赤ちゃんを亡くした経験を持つ Ⓒ Elizabeth D. Costa/MSF

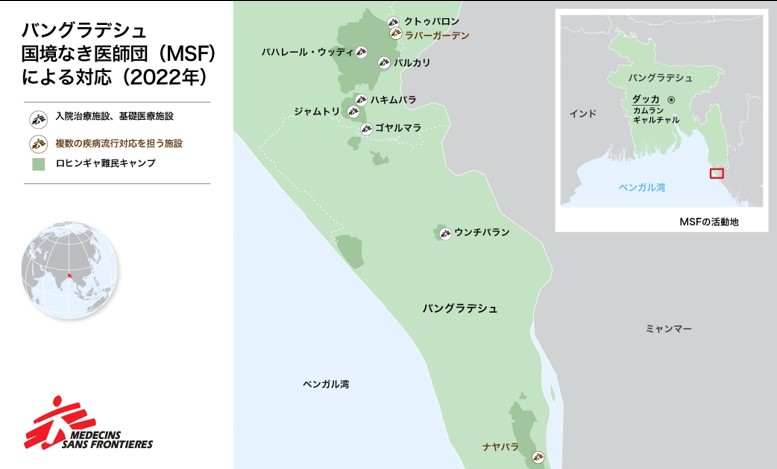

バングラデシュにおけるMSFの活動概要

MSFの活動実績 (2021年)

2017年のミャンマー国軍による武力弾圧を受け、ロヒンギャの人びとが隣国バングラデシュに逃れてから5年。MSFはコックスバザールの難民キャンプで、ロヒンギャ難民に医療・人道援助活動を提供してきた。今後も継続して援助活動を行っていく。

ロヒンギャ難民に必要な医療ケアを MSFの取り組み

性暴力、感染症、安全でない出産… 過酷な状況を生きるロヒンギャの女性たち

2017年から5年──終わらない苦難を生きる人びとが語った胸の内

トップ写真:MSFの産科病棟で3人目となる子どもを出産した女性 Ⓒ Elizabeth D. Costa

トップから2枚目の写真:コックスバザールのロヒンギャ難民キャンプで現地スタッフの説明を受けるMSF日本の事務局長、村田慎二郎 Ⓒ Elizabeth D. Costa/MSF

トップから3枚目の写真:MSFの病院で診察を待つ女性たち。MSFはここで、性と生殖に関する健康(SRH)や心のケアなどの医療を提供している Ⓒ Elizabeth D. Costa

_344_229.jpg)