「難民キャンプにたどり着いてから3~4年は、平和だと感じていました。でもいまは、不安を感じます。フェンスで囲まれているキャンプ内で、もし火事が起きたら……。また、子どもたちは教育を受けることができず、将来が心配です」──ロヒンギャ女性の1人が語った。頭にかぶったヒジャブと、新型コロナ感染予防のマスクの間から覗く4人の目は、長引くキャンプ生活と先の見えない将来に対する不安を物語っていた。

バングラデシュ南東部、コックスバザール。世界最長の海岸線を持つビーチ観光地としても知られるこの場所で、いまも100万人ものロヒンギャが過酷な状況の中で暮らす。日本からも近い、同じアジアに位置する“世界最大の難民キャンプ”を、国境なき医師団(MSF)日本の事務局長、村田慎二郎が訪れた。

世界最大の難民キャンプ 継続した人道援助は不可欠

丘陵地を切り拓いた土地に、見渡す限り竹と防水シートで作られた簡素な住宅が密接して建ち並ぶ──。2022年6月末から7月初めにかけ、初めて訪れたロヒンギャ難民キャンプ。そこは極めて過密な生活環境の中で人びとが暮らす場所でした。バングラデシュ政府が100万人もの難民に国境を開放し、住む場所を提供している事実には感銘を受ける一方で、生活環境の改善をはじめ、膨大な人道援助が必要なことは明らかでした。キャンプ内の厳しい暑さと湿度はまるでサウナの中を歩いているようで、私も初日ですごく疲弊しました。そんな過酷な環境が、ロヒンギャの人びとの日常です。

MSFの病院は、患者があふれかえりひっ迫した状況でした。MSFはバングラデシュで年間3000万ユーロ(約39億円)の資金を用い、約2000人のスタッフと共に10の医療施設(そのうち8カ所はコックスバザールの難民キャンプ)で医療活動を展開していますが、100万人の難民の医療ニーズは受け入れ可能な人数を遥かに超えるものです。現地で活動するのはMSFだけではありませんが、MSFのように民間から手厚い支援を得て資金やサービスを維持できる組織ばかりではなく、MSFの病院に来る人びとが増えていることも分かっています。国際的な資金援助や他団体の協力が増えない限りは、MSFも受け入れの限界を超え、残念ながら全ての患者を診ることができない事態が今後ますます増えるでしょう。これは全く持続可能な状況とは言えません。

いまも癒えない心の傷 新たな不安も

MSFはキャンプ内で基礎医療をはじめ、疥癬(かいせん)という皮膚の病気やC型肝炎、デング熱などの感染症、高血圧や糖尿病などの慢性疾患、女性の健康を支える取り組み、心のケアなどの医療を提供しています。患者の中でも女性の割合が高くなっています。

1962年のビルマ(現ミャンマー)で国軍による政権が誕生してロヒンギャへの抑圧が強まってから60年。1982年に改正された国籍法により、ロヒンギャの市民権がはく奪され、無国籍となってから40年。以来、ロヒンギャの人びとは財産権や自由な移動の権利を奪われ、脅迫や迫害を受けています。そのように長く抑圧され、心的トラウマの積み重なったロヒンギャの人びとに、2017年、ミャンマー国軍による大規模で残酷な掃討作戦が起こったのです。

家を焼かれ、家族をレイプされ、財産を奪われ……。少なくとも6700人の男性、女性、子どもたちが暴力的に殺害される(※)といった、壮絶な体験をしてミャンマーから逃れてきたロヒンギャの人びと。いま、当時の心的トラウマよりも、現在の生活で抱える不安を訴える人が増えているそうです。それは、当時の傷が癒されたというよりは、「思い出さないようにしている」ように見えました。2017年の話になると、みな辛い表情になり涙を浮かべる人もいます。多くの人が生き延びるために全てを諦め、命からがらここにたどり着いたことが分かりました。

あれから5年──。いまもキャンプの中では基本的な医療も受けられず、清潔な水も十分に行き届かない。子どもたちが教育を受ける機会もほとんどありません。このような環境では、未来への希望が描けない。そのストレスや絶望感が、人びとの心に深刻な影響を与えています。

※報告書「誰もいなくなった—ミャンマー・ラカイン州のロヒンギャを襲う死と暴力」(2018年3月)

いまのような生活が続くのなら…

MSFのボランティアスタッフとして働く女性たちと話をして、特に印象的だったことが2つあります。1つ目は、彼女たちが口々に、難民キャンプで暮らす不安を語ったことです。キャンプ内は治安も悪く、区画ごとに設けられたフェンスによって移動も制限されています。先の見えない将来に対する心配も強く、特に子どもや孫たちの教育面で不安を抱えていると話してくれました。

生まれ育ったミャンマーについて尋ねると、皆、故郷への愛を語ります。それでも、信仰の自由や土地や財産の所有といった基本的人権が保証されない限り、帰ることはできない、と……。日本に住む私たちはこのような基本的人権を当たり前のように享受して暮らしていますが、ロヒンギャの人びとにはそれがないのです。これこそがまさに、生きるための基本的な権利を持たず、近い将来にそれを得る見込みもない、という無国籍の状態がもたらす苦しみです。このような生活が続いてしまうことを、認めていいはずがありません。

そして2つ目は、こうした困難すら乗り越えようとする強い姿勢です。4人の女性はそれぞれ想像がつかないくらい苦しい経験をし、過酷な日々を過ごしているはずなのに、「MSFで働くことで多くのことを学び、生活を維持することができています」と、逆境をはねのけようとする決意が、言葉の端々から伝わってきました。もし自分が同じ境遇に置かれたら、彼らのように強く生きられるだろうか──。

-

© Elizabeth D. Costa/MSF

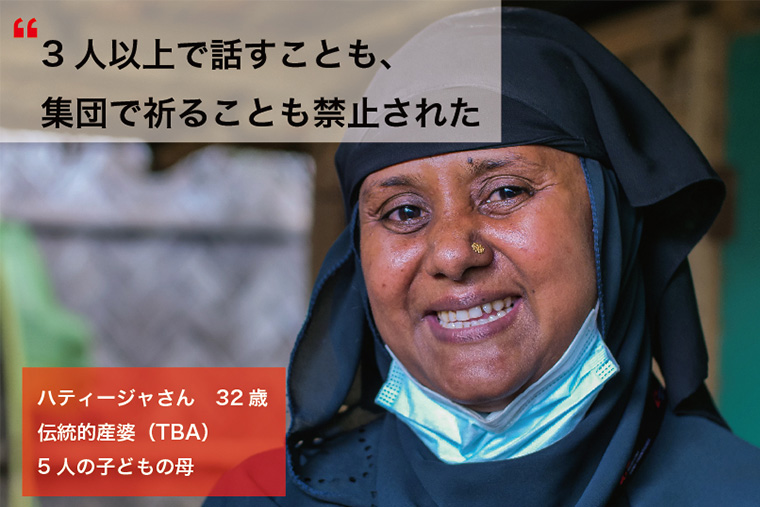

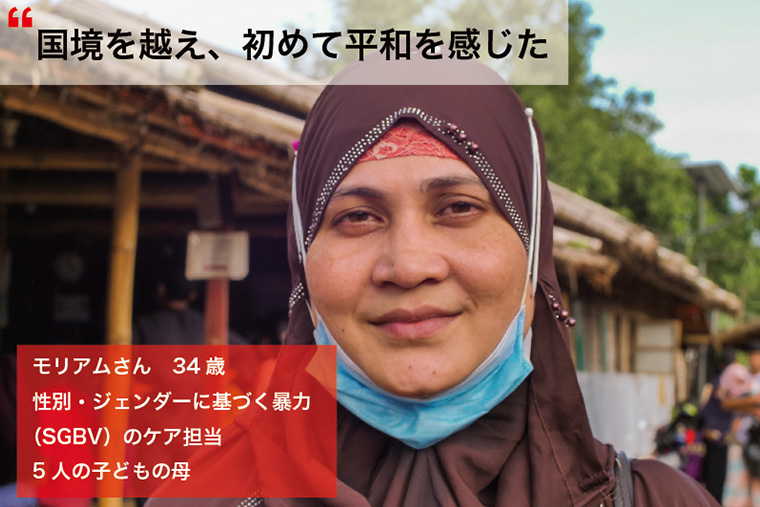

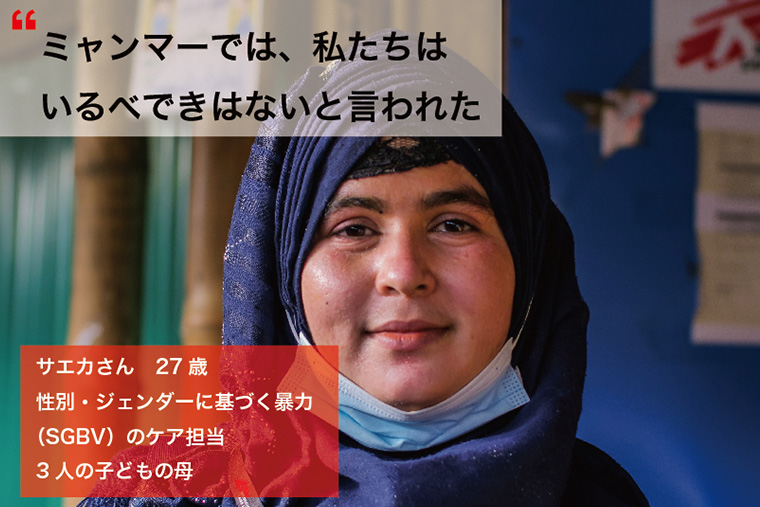

MSFが行う女性の健康への取り組みに携わる、ロヒンギャの女性たち。ミャンマーでの暮らしや5年前の避難、いま思うこと……。率直な胸の内を語ってくれた。

-

© Elizabeth D. Costa/MSF

ミャンマーで夫はたびたび軍に連行され、拷問を受けました。家にいないと、反政府武装組織のアラカン・ロヒンギャ救世軍(ARSA)に入ったと疑われ、家にいれば拷問されるのです。

-

© Elizabeth D. Costa/MSF

2017年のあの日、14日間かけてバングラデシュまで逃げました。食料は5日分しかなく、旅の間は銃声が聞こえ、死体も見ました。キャンプに到着してからも、2年間はよく眠れませんでした。

-

© Elizabeth D. Costa/MSF

夫の家族とともに逃げました。自分の両親はまだミャンマーにいます。MSFで働きながら乗り越えていますが、土地や財産もあった昔を思うと悲しくなります。

-

© Elizabeth D. Costa/MSF

結婚を控えていた姪は軍に連行され、レイプされました。助けようとした母親と小さな子どもも同じ目に遭ったのです……。ミャンマーから逃げる時、私たちの家は炎に包まれました。あの恐怖はいまも忘れられません。

同じアジアの国で、援助を必要とする人びとがいる現実

いま、ロヒンギャを取り巻く現状は、例えば紛争下で多くの人が亡くなっている、というような緊急事態ではありません。ただ、5年前に多くの人びとがミャンマーから逃れてきた緊急時と、キャンプの状況は変わっていません。生活環境や医療へのアクセス、水や衛生問題のどれに関しても人道援助は十分ではなく、ニーズは膨大なのです。キャンプでは、持続可能なシステムや援助が圧倒的に不足しています。危機から5年が経ち、国際社会の注目がウクライナに向かう中で、ロヒンギャを含む他の人道危機に対する関心が低くなっていることも、その理由なのかもしれません。

1人のロヒンギャの女性が私に尋ねました。「国際的な支援が、キャンプに暮らす私たちロヒンギャの生活を支え続けられると思いますか?」

彼女の問いに、私ははっとさせられました。MSFの最近の調査によると、キャンプ内の衛生環境は過去4年間で悪化しています。多くの世帯が日常的に十分な量の水を利用できず、2018年に比べてトイレの汲み取りや清掃、保守も適時に行われていません。ごみの処理も不十分です。ネズミや蚊が発生し、衛生環境の悪化が、急性水様性下痢、疥癬やデング熱、マラリアといったさまざまな病気の増加の原因となっている可能性があります。こうしたキャンプの水と衛生環境は、国際社会や現場の援助団体が力を合わせ、資金確保や整備・維持に取り組めば、改善できるはずです。

国際社会は私が出会った女性やその家族のために、また他の多くのロヒンギャの人びとのために、支援を続けていくことができるのでしょうか? 世界のさまざまな地域で人道ニーズが高まる中、それはとても難しいことなのでしょうか。

でも、だからこそ想像してほしい──。いま、私たちが暮らす同じアジアに、世界最大の難民キャンプがあり、そこで生きる人びとがいます。日本からとても近い場所に、何十年も迫害され続け、どこにも居場所がない人びとが100万人いるのです。

「ロヒンギャ」という言葉の背景にある、人びとが置かれた現実を、一人一人のストーリーを、「忘れられた危機」にしてはいけません。

トップ写真:コックスバザールのロヒンギャ難民キャンプで現地スタッフの説明を受けるMSF日本の事務局長、村田慎二郎 Ⓒ Elizabeth D. Costa/MSF

特集:ロヒンギャ 「忘れられた危機」を生きる人びと トップへ