私たちは、ここにいる──「タロイモの葉」に刻むロヒンギャの物語

2025.09.29

そんな状況の中、コックスバザールでは国境なき医師団(MSF)の支援のもと、ロヒンギャの人びととアーティストが協力し、「タロイモの葉」をモチーフにした作品づくりに取り組みました。

日々の暮らしの中で伝統を育むことで、自らの存在と文化を守り続けてきたロヒンギャの人びと。「無国籍」とされ、基本的な権利を否定された状況において、このような創造的な営みは人びとの尊厳を映し出すと同時に、生きるための手段にもなっています。そしてそれは、「生きている証」を消されないための、力強い抵抗でもあるのです。

ロヒンギャとは?

仏教徒の多いミャンマーの主に西部ラカイン州で、何世紀にもわたり暮らしてきたイスラム系少数民族。1982年、国籍法の改正にともないロヒンギャは市民権をはく奪され、無国籍となりました。2017年8月には、ラカイン州でミャンマー国軍によるロヒンギャに対する掃討作戦が始まり、およそ77万人が隣国バングラデシュ・コックスバザールへ避難。今も100万人以上が難民キャンプに暮らし、数十万人がマレーシア、インド、パキスタンなどの国々に無国籍のまま離散しています。

タロイモの葉——それは、ロヒンギャの経験を象徴するもの

私たちが手仕事を続けなければ、文化は消えてしまう。そして、アラカン(ラカイン州)とのつながりも失われてしまうのです。

ロヒンギャのアーティスト

タロイモの葉の上に浮かぶようにとどまるしずくは、風が吹けば跡形もなく転がり落ちてしまいます。タロイモの葉は、土地がなく、どこにも属せず、どの国にも受け入れられない。そんなロヒンギャの「浮遊する感覚」を象徴しています。

国籍も、移動の自由も、医療さえも奪われた場所で、粘土を形づくること、竹を編むこと、物語を語ること——そのすべてが、尊厳と抵抗の行為となります。それはこう語りかけるのです。

「私たちは、ここにいる。私たちは、感じている。私たちは、存在している」と。ロヒンギャの男性 ルフル・アミンさん

大切なのは彼らへの連帯を示すことだけではなく、希望を持ち続けること。ロヒンギャの作家の皆さんは、私たちに希望の示し方を教えてくれます。

MSFインターナショナル前会長 クリストス・クリストゥ

タロイモの葉をモチーフにした作品は、ロヒンギャの人びとが経験してきた強制的な移住と無国籍を象徴しています。この「タロイモの葉の声明」は、ロヒンギャのアーティストやコミュニティへのインタビューをもとに編纂されました。

「タロイモの葉の声明」──世界に向けたロヒンギャのメッセージ

タロイモの葉は、ロヒンギャの「無国籍」という経験を象徴するものです。この葉は、ロヒンギャのことわざ「Hoñsu Fathar Faaní」に由来します。これは、「タロイモの葉に残るしずくは、どんなに長くそこにあっても、風が吹けば消えてしまう──跡形もなく」という意味です。

その様子は、私たちが感じる「無国籍」の感覚そのものです。アラカン(ラカイン州)では私たちの歴史が消されつつあり、どこに住んでも身分証を得ることは難しく、文化を守り、未来を築くことも困難です。私たちはまるでタロイモの葉に乗ったしずくのような存在です。どこにも根を張れず、いつか消えてしまうかもしれない恐れすらある──。

だからこそ、ロヒンギャにとって「生きること」は「抵抗」なのです。私たちは人生を歩み、その物語を語り継ぎながら、文化的な遺産を守り続けていかなければなりません。

続きを読む

このような厳しい状況の中で、子どもたちは路上に出て暴力に走るなど、誤った道を選んでしまいます。夫たちの中には、出口を求めてギャンブルに手を出す人もいます。女性たちは一人で歩くことに不安を感じ、キャンプ内では限られた資源をめぐって争いが絶えません。水の販売や通行の管理といった些細なことさえ、対立の原因になるのです。また、いつでも当局によって別の仮設住居へ移動させられる可能性があり、私たちにそれを拒否する権利はありません。手術を懇願したり、移動の許可を求めたりすることに、私たちは恥ずかしさを感じています。

私たちはこの8年間、漂い続けています。中にはもっと長くそうしている人もいます。時がたつにつれ希望を失い、キャンプでの生活こそが自分たちの運命なのだと思い始めます。あるいは、目的地など存在せず、ただ苦しみの旅が続くだけなのだと感じるようになるのです。

それでもなお、多くの人びとが自分たちの「生きている証」を残す力を見出しています。文化を育み、子どもたちに勉強を教え、オンラインの大学で学び、未来に向かって働き、キャンプの外へと続く道を探しています。私たちは言語をよみがえらせ、心にアラカンを抱き、自分のできることを見つけ、権利を訴え、ロヒンギャを象徴する多様な物語を紡ぎ続けています。

タロイモの葉は、私たちの物語を世界に伝えるための象徴です。無国籍という経験への理解を深め、前向きな変化を起こすために各国政府に働きかける力を持っています。

しかしこの象徴は、私たち自身のためのものでもあります。私たちが文化的遺産を受け継ぎ、守る力を与えてくれます。

ここにある手仕事のすべてはロヒンギャ文化の一部です。私たちが作り続けなければ、文化も、故郷とのつながりも失われてしまうのです。

アラカンでは、生活のために漁網や竹製の農具を作っていました。でも、キャンプには土地がないため、それらを作ることはなくなってしまいました。このプロジェクトのおかげで、私たちはこうした手仕事を再び実践し、子どもたちにその物語を伝えることができています。それは、ロヒンギャとして生きるとはどういうことかを思い出させてくれるのです。

いつか、このタロイモの葉の上のしずくが、安らげる場所を見つけられることを願っています。私たちは、故郷に戻る、もしくは安全と尊厳、そして権利の保障された場所で暮らしたいのです。それが叶わないのであれば、食料や仮設住居を提供されても意味がありません。

私たちはこのキャンプで、さらに50年を過ごすことになるのでしょうか?

どうか、前に進む道を見つけるために、力を貸してください。私たちだけでは、進めないのです。

ロヒンギャのアーティストとその作品に触れる

竹とナイロンの編み細工

ヌルル・イスラムさん

──私たちには居場所がありません。でも、誰かの支えがあれば、文化を守り続けることができます。そしていつか、自由を取り戻せるはずです。故郷に戻ることができなければ、私たちの文化はやがて消えてしまいます。芸術がなければ、私たちは本当の意味でロヒンギャとは言えません。

これは私たちの生きている証です。いつか私たちが故郷に戻るその日のために、必要なものなのです。

漁網織り

ヌール・サバーさん

──今ではこの仕事を、文化を守るための営みだと考えています。子どもたちに伝えていかなければ、ロヒンギャという名前も消えてしまいます。これは祖父母を生かし続ける方法であり、私自身が生きている証を残す手段でもあります。

タロイモの葉に落ちたしずくのように、努力しなければ何も残りません。文化を失えば、私たちは消えてしまうのです。

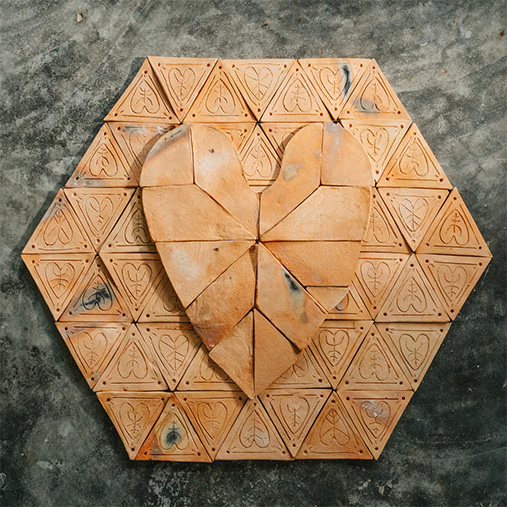

木彫り細工

ムハンマド・コリムさん

──私たちの人生は、タロイモの葉の上のしずくのようなもの。頼れる場所も、落ち着いて生きるための土台もないのです。

でもこの姿を世界に示すことで、消されることのない、生きている証を残すことができるのです。

刺繍

セヌ・アナラさん

──ラカイン州やビルマ (ミャンマー)政府が私たちを追い出すなんて、思ってもみませんでした。タロイモの葉は私たちの「証明」であり、私たちはその上のしずくです。葉はミャンマーに残り、水のように私たちは流されました。

この作品を世界に届けることで、私たちの生きている証を残せるかもしれません。

陶芸

カリ・クマール・ルドロ さんとビシ・バラ・ルドロさん

──私たちは土地も国もなく、シートの下で暮らしています。それが無国籍ということです。

それでも、さまざまな場所から来た人たちと一緒に作業することで、喜びを生み出すことができます。それがこのプロジェクトの好きなところです。

ロヒンギャ料理

ライハナ・ベグムさん

ライハナさんの料理への愛は、母や姉妹との時間から始まりました。結婚後、経済的な困難に直面した彼女は、夫とともに自宅で小さなビンロウ(噛みタバコのような嗜好品)売店を開き、料理人の仕事を見て学びながら、料理の腕を磨きました。

──私はすべてのロヒンギャ女性に、技術を身につけて家族を支えてほしいと願っています。私たちの料理には、ミャンマーに深く根ざした文化が息づいています。この食を通して、世界が私たちの存在を知り、帰還への道が開かれることを願っています。

私たちは川の表面を漂うちりのように、常に流されています。でも、私たちは人間です。人権を持ち、ミャンマーの民族の一つとして認められるべき存在なのです。

写真

サハット・ジア・ヒーローさん

ジア さんは2014年、ミャンマーでサッカーの試合の撮影から写真を始めました。2017年の武力弾圧によりバングラデシュへ避難した後、彼のレンズは難民キャンプの日常へと向けられるようになります。彼が記録するのは、ただの証言ではなく、世界に「感じさせる」ための写真です。受賞歴のあるフォトジャーナリストであるジアさんは、現在写真を紹介するプラットフォームを運営し、写真を通じてロヒンギャの声を世界に届けています。

──私の写真に映るタロイモの葉は、私たちの苦しみが今も続いていて、私たちが今もここに生きていることを、世界に伝えています。世界は私たちを受け入れるだけの広さを持っているのに、ロヒンギャはタロイモの葉の上のしずくのように扱われ、安らげる場所を与えられていません。

私は世界に知ってほしいのです。ロヒンギャは人間です。私たちは存在しています。平和と知識、そして尊厳を持つ権利があるのです。ほかの誰もがそうであるように──。

【フォトストーリー】ロヒンギャの生きる力を見つめて──写真家が映すバングラデシュ・クトゥパロン難民キャンプの日常

トップ写真:クトゥパロン難民キャンプで暮らす子どもたち Ⓒ Sahat Zia Hero